工伤未认定情况下的法律救济途径与对策探讨

工伤未认定情况下的法律救济途径与对策探讨

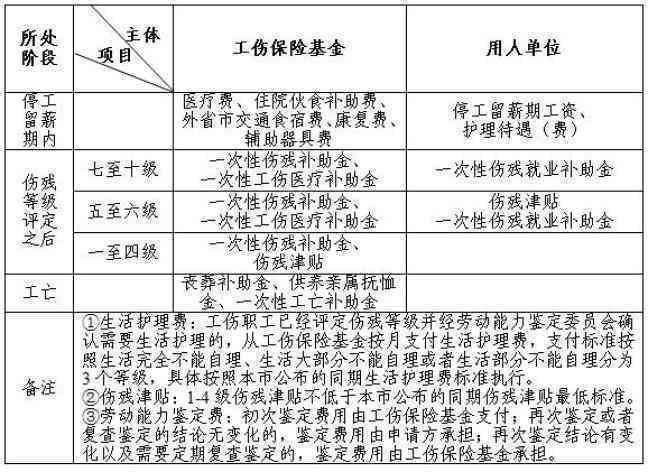

摘要:工伤认定是保障职工合法权益的必不可少环节。但在实际操作中部分工伤案例未能得到及时、准确的认定引起职工权益受损。本文针对工伤未认定的情况探讨法律救济途径与对策旨在为工伤职工提供有效的 手。

一、引言

工伤认定是保障职工在遭受职业伤害时获得相应赔偿的要紧环节。我国《工伤保险条例》明确了工伤认定的程序和标准但在实际操作中由于种种起因部分工伤案例未能得到及时、准确的认定。工伤未认定会造成职工在 进展中面临多困难, 探讨工伤未认定情况下的法律救济途径与对策具有关键意义。

二、工伤未认定情况下的法律救济途径

1. 申请重新认定

按照《工伤保险条例》第二十六条规定,职工或是说其直系亲属、用人单位对工伤认定结论不服的,可以自收到工伤认定决定书之日起15日内,向作出工伤认定决定的上一级社会保险行政部门申请重新认定。这是工伤未认定情况下最直接的法律救济途径。

2. 行政复议

假若职工对重新认定的结果仍不服,可以在收到重新认定决定书之日起15日内,向作出重新认定决定的社会保险行政部门的上一级社会保险行政部门申请行政复议。

3. 行政诉讼

若是职工对行政复议决定仍不服,可在收到行政复议决定书之日起15日内,向人民法院提起行政诉讼。职工也可以直接在收到工伤认定决定书之日起3个月内,向人民法院提起行政诉讼。

4. 社会监与舆论关注

职工可通过媒体、网络等途径,将工伤未认定的情况公之于众,引起社会关注。在社会舆论的压力下,有关部门也会加快应对进度,为职工提供有效的救济。

三、工伤未认定情况下的对策探讨

1. 完善工伤认定制度

(1)简化工伤认定程序,增进工伤认定效率。对工伤认定流程实优化,减少不必要的环节,缩短认定时间。

(2)加强工伤认定人员的培训,增进认定优劣。对工伤认定人员实专业培训,保证其具备较高的业务素质和认定能力。

(3)建立工伤认定争议应对机制。设立专门的工伤认定争议应对机构,对工伤认定争议实行调解、仲裁,增强争议应对效率。

2. 强化法律援助

为工伤未认定职工提供法律援助,保障其合法权益。法律援助机构应主动介入工伤认定争议,为职工提供专业的法律咨询和代理服务。

3. 落实用人单位责任

(1)加强用人单位的工伤预防工作。用人单位应加大安全生产投入,升级职工的安全意识,预防工伤事故的发生。

(2)落实用人单位的工伤赔偿责任。用人单位应依照《工伤保险条例》的规定,及时为职工缴纳工伤保险费,确信职工在发生工伤时能够得到及时赔偿。

四、结论

工伤未认定情况下的法律救济途径与对策是保障职工合法权益的必不可少手。通过完善工伤认定制度、强化法律援助、落实用人单位责任等措,有助于为工伤未认定职工提供有效的救济,维护其合法权益。同时有关部门应加大对工伤认定工作的监力度保证工伤认定工作的公平、公正、高效。

(注:本文仅为探讨工伤未认定情况下的法律救济途径与对策,不构成具体法律建议。如遇类似疑惑,请咨询专业律师。)

工伤未认定情况下的法律救济途径与对策探讨

编辑:2024因工受伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcyingong/373713.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1还未工伤认定期间工资发放处理及未认定工伤期间工资开具方法

- 1工伤未认定期间工资权益保障与补偿指南:如何处理、计算及

- 1工伤认定前是否计入停工留薪期:劳动者权益解析

- 1未认定工伤暂扣工资合法吗:工伤未认定期间工资处理与赔偿办法

- 1工伤未认定期间工资处理合法性解析及应对策略指南

- 1工伤未认定期间工资暂扣合法性分析及赔偿指南

- 1工伤未认定情形下,用人单位应承担何种法律责任-工伤未被认定,公司需承担什么责任

- 1工伤未认定如何进行赔偿:常见问题解答与赔偿流程指南

- 1工伤未认定情况下是否可以启动民事诉讼程序探讨

- 1工伤未认定情况下私了协议的法律效力与注意事项解析

- 1工伤没认定:工资发放、上班情况、医保使用及病假工资处理办法

- 1工伤认定未通过,如何依法 应对困境

- 1工伤认定期间工资及福利待遇如何计算与保障:全面解析相关政策与规定

- 1未认定工伤期间死亡赔偿:认定前后赔偿标准及金额解析

- 1工伤未认定期间职工工资发放情况解析

- 1工伤未认定期间的处理指南:应对策略与权益保障全解析