工伤赔偿:未缴纳保险情况下如何认定与索赔

在我国工伤保险是保障职工在工作中遭受事故伤害或患职业病后获得经济补偿的必不可少制度。在实际操作中部分企业因各种起因未给员工缴纳工伤保险使得工伤职工在索赔期间面临多困难。本文将探讨在未缴纳保险情况下怎样去认定工伤赔偿以及索赔的相关疑问。

工伤保险制度的建立旨在保障职工在工作中遭受意外伤害或患职业病后可以获得及时、合理的经济赔偿。在现实生活中,若干企业为了减少成本,未给员工缴纳工伤保险,致使工伤职工在索赔期间遇到重重阻碍。那么在未缴纳保险情况下,工伤职工怎么样认定工伤赔偿以及索赔呢?本文将围绕这一疑惑实行探讨。

一、没交保险怎样认定工伤赔偿金额

1. 工伤赔偿金额的认定原则

在未缴纳保险的情况下,工伤赔偿金额的认定原则与缴纳保险的情况基本相同,主要涵:医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金、死亡赔偿金等。具体金额依据工伤职工的伤情、误工时间、护理等级等因素确定。

2. 认定工伤赔偿金额的依据

(1)医疗费:按照医疗机构出具的病历、费用清单等证明材料,计算工伤职工的治疗费用。

(2)误工费:依据工伤职工的工资水平、误工时间等因素计算。

(3)护理费:依照护理等级、护理时间等因素计算。

(4)残疾赔偿金:按照残疾等级、工伤职工的年龄、工资水平等因素计算。

(5)死亡赔偿金:依照死者家属的损失、死者年龄、工资水平等因素计算。

二、没交保险怎样认定工伤赔偿标准

1. 工伤赔偿标准的认定原则

在未缴纳保险的情况下,工伤赔偿标准的认定原则与缴纳保险的情况基本相同,主要参照《工伤保险条例》和相关法律法规。

2. 认定工伤赔偿标准的依据

(1)工资标准:依照工伤职工受伤前12个月的平均工资确定。

(2)医疗标准:参照关于工伤医疗的有关规定。

(3)护理标准:参照关于工伤护理的有关规定。

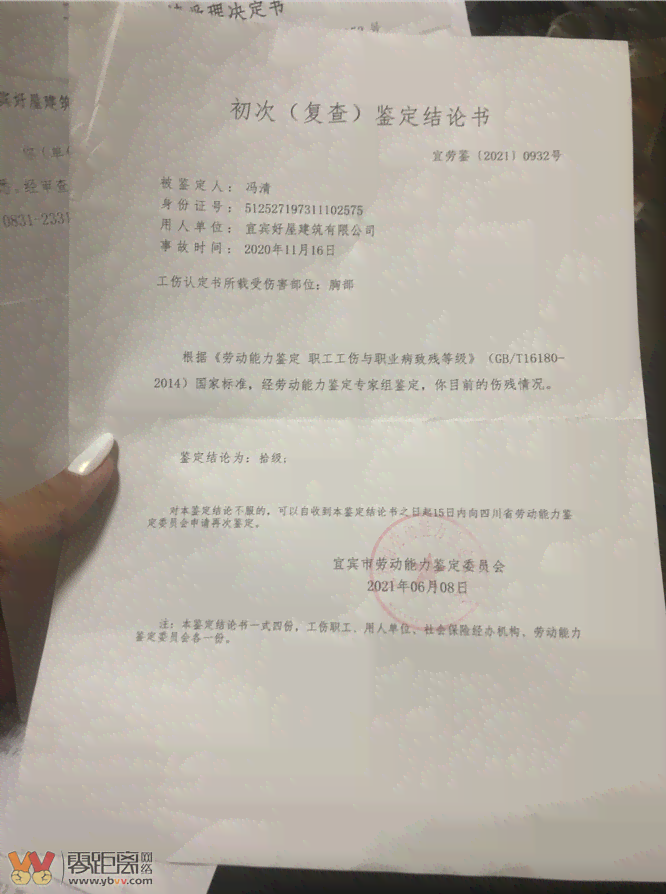

(4)残疾标准:参照《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》。

(5)死亡标准:参照《职工因工死亡待遇规定》。

三、没交保险怎样认定工伤赔偿金

1. 工伤赔偿金的认定原则

在未缴纳保险的情况下,工伤赔偿金的认定原则与缴纳保险的情况基本相同,主要包含:一次性赔偿、分期赔偿和长期赔偿。

2. 认定工伤赔偿金的依据

(1)一次性赔偿:按照工伤职工的伤情、误工时间、护理等级等因素计算。

(2)分期赔偿:依照工伤职工的治疗周期、复情况等因素确定。

(3)长期赔偿:依照工伤职工的残疾等级、生活状况等因素确定。

四、没交保险工伤怎么赔偿

1. 赔偿程序

(1)工伤职工向用人单位提出工伤认定申请。

(2)用人单位在收到申请后,应该在30日内向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

(3)劳动保障行政部门在收到工伤认定申请后,理应在60日内作出工伤认定决定。

(4)工伤职工在工伤认定后,向用人单位提出赔偿需求。

(5)用人单位在收到赔偿需求后,理应在30日内支付赔偿金。

2. 赔偿方法

(1)一次性赔偿:用人单位按照工伤赔偿标准一次性支付赔偿金。

(2)分期赔偿:用人单位遵循工伤赔偿标准,分期支付赔偿金。

(3)长期赔偿:用人单位遵循工伤赔偿标准,长期支付赔偿金。

五、没交保险怎么申请工伤认定

1. 提交材料

(1)工伤认定申请表。

(2)工伤职工的身份证明。

(3)医疗机构出具的病历、诊断证明等。

(4)现场目击者证言、视频监控等证据。

(5)其他与工伤认定有关的材料。

2. 申请流程

(1)工伤职工向用人单位提出工伤认定申请。

(2)用人单位在收到申请后,应该在30日内向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

(3)劳动保障行政部门在收到工伤认定申请后,应该在60日内作出工伤认定决定。

(4)工伤职工对工伤认定决定不服的,可申请行政复议或提起行政诉讼。

在未缴纳保险情况下,工伤职工仍享有依法获得赔偿的权利。通过理解工伤赔偿的认定原则、标准和程序,工伤职工可更好地维护本人的合法权益。同时用人单位应该依法履行义务,为员工缴纳工伤保险保障工伤职工得到及时、合理的赔偿。

工伤赔偿:未缴纳保险情况下如何认定与索赔

编辑:2024工伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcgongshang/382100.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1没交保险怎样认定工伤事故:赔偿、责任、等级及申请认定方法

- 1未缴纳保险情况下工伤认定的完整指南与应对策略

- 1未缴纳工伤保险情况下如何认定工伤权益

- 1没交保险工伤怎么办:赔偿计算与处理指南

- 1未缴纳社保情形下的工伤认定申请指南及解决方案

- 1未缴纳保险情况下如何认定工伤及处理流程

- 1没交保险能认定工伤吗怎么赔偿:未买保险工伤认定与赔偿处理指南

- 1未缴纳保险情况下如何认定工伤及索赔权益

- 1未购买保险情况下的工伤认定标准与处理流程解析

- 1没交保险工伤怎么赔偿:赔偿项目、工资计算及处理方法一览

- 1未缴纳工伤保险情况下,能否进行工伤认定及处理流程

- 1未缴纳工伤保险如何处理工伤认定及赔偿事宜:常见疑问解答与赔偿流程详解

- 1没买保险可以工伤认定吗:工伤认定及赔偿办法详解

- 1未缴纳工伤保险情况下工伤赔偿指南

- 1未缴纳工伤保险时如何进行工伤认定及处理相关问题详解

- 1没交保险能报工伤吗:工伤认定与赔偿方式详解