'工伤未认定情况下能否进行伤残等级鉴定'

# 工伤未认定情况下能否实行伤残等级鉴定

随着社会的发展劳动者的权益保护日益受到重视。在实际工作中劳动者因工受伤的情况时有发生。在工伤未认定的情况下能否实伤残等级鉴定成为多劳动者关心的疑惑。本文将围绕这一疑问从多个角度实分析和探讨。

## 一、工伤认定与伤残等级鉴定的关系

工伤认定是指依据有关法律法规对劳动者在工作中因工受伤、患职业病等情形实认定,确认其工伤性质和工伤等级的过程。而伤残等级鉴定是指对因工受伤或患职业病的劳动者,按照其伤情、病情、功能障碍程度等因素,对其实伤残等级评定。

工伤认定是伤残等级鉴定的前提和基础。只有在工伤认定后,劳动者才能依据伤残等级鉴定结果,享受相应的工伤保险待遇。 工伤认定与伤残等级鉴定密切相关。

## 二、未做工伤认定能否做伤残鉴定

### 1. 法律法规的规定

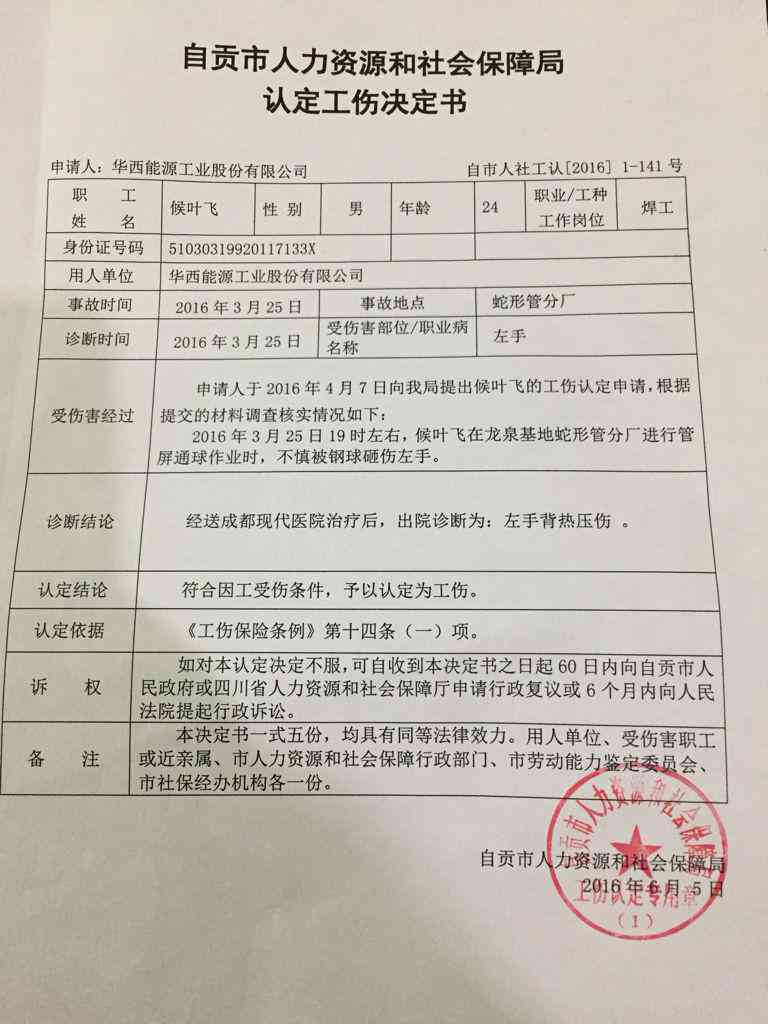

依据我国《工伤保险条例》第十七条规定:“工伤认定由社会保险行政部门负责。工伤认定完成后,社会保险行政部门应该将工伤认定结论通知用人单位和职工。”由此可见工伤认定是社会保险行政部门的职责,劳动者在未实工伤认定的情况下,不能直接实行伤残等级鉴定。

### 2. 实际操作中的困境

虽然法律法规明确规定工伤认定是伤残等级鉴定的前提,但在实际操作中,部分劳动者可能因以下起因未能及时实工伤认定:

(1)劳动者对工伤认定程序不理解,未能及时申请工伤认定。

(2)用人单位未履行申报义务,引发劳动者无法及时实工伤认定。

(3)工伤认定程序复杂劳动者在等待工伤认定结果期间,伤情恶化,需要尽快实伤残等级鉴定。

在此类情况下,劳动者也会选择先实行伤残等级鉴定,再依据鉴定结果申请工伤认定。

## 三、未做工伤鉴定可须要伤残赔偿吗

### 1. 伤残赔偿的法律依据

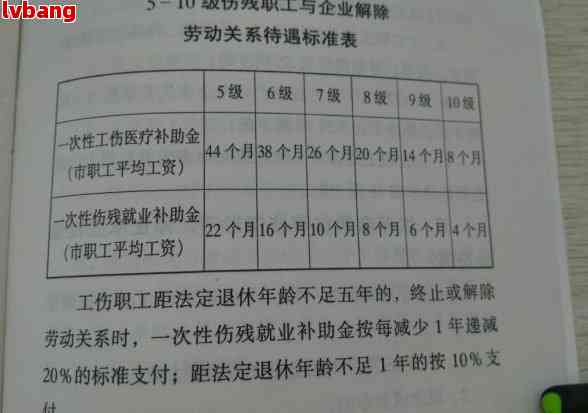

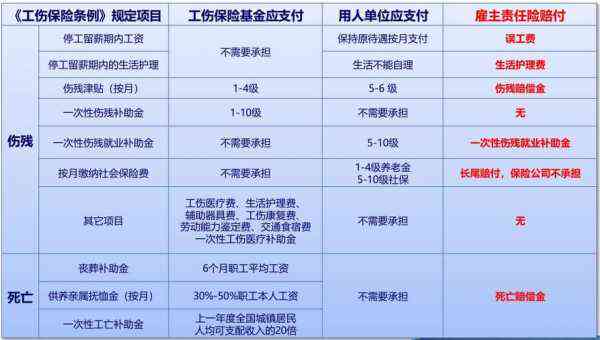

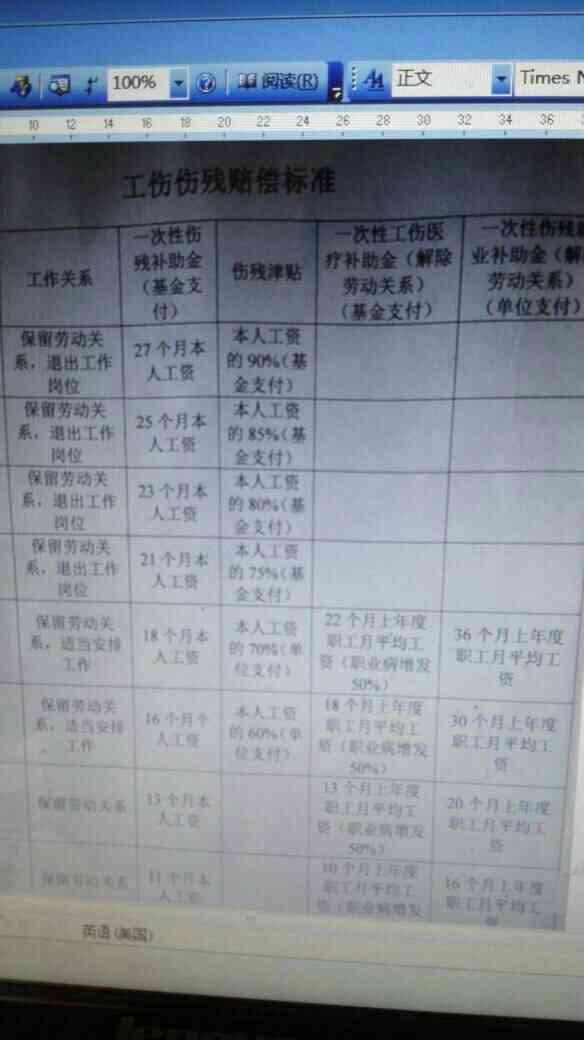

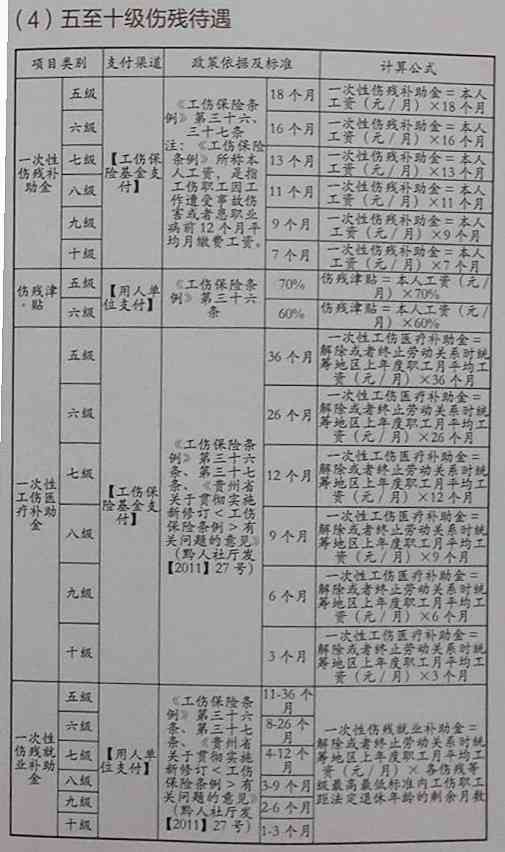

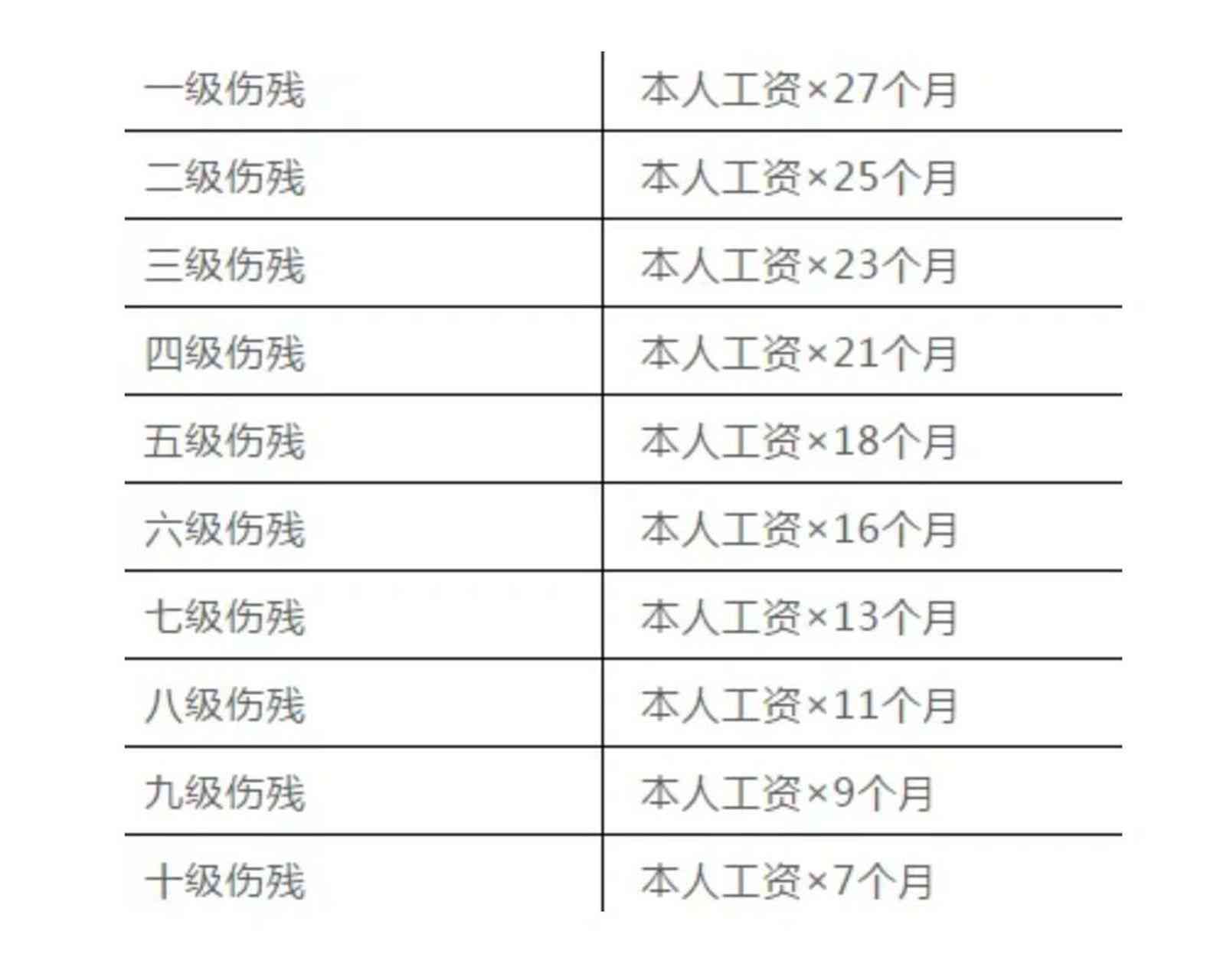

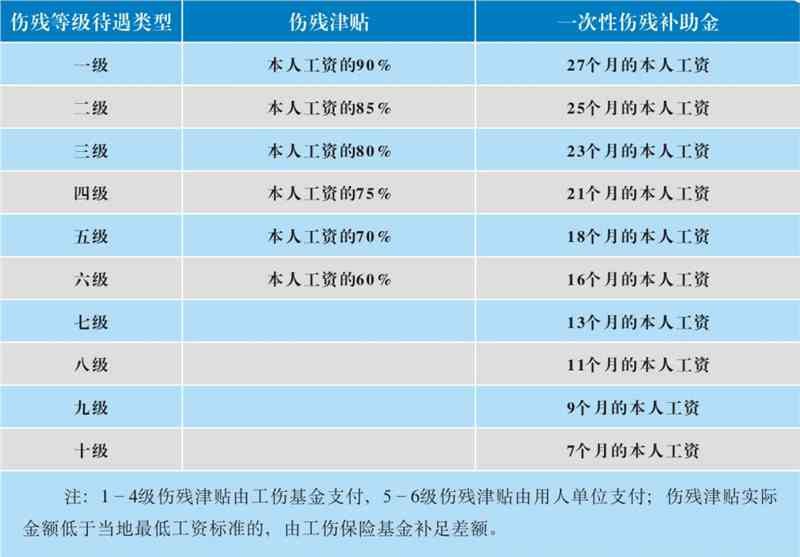

依照《工伤保险条例》第二十五条规定:“工伤职工遵循伤残等级享受伤残津贴。伤残津贴的标准由社会保险行政部门规定。”由此可见,劳动者在工伤认定后,可按照伤残等级鉴定结果请求相应的伤残赔偿。

### 2. 未做工伤鉴定的情况

在未做工伤鉴定的情况下,劳动者须要伤残赔偿存在以下困难:

(1)缺乏法律依据。未做工伤鉴定,意味着劳动者未能证明其伤残情况与工作有关,无法依据《工伤保险条例》须要伤残赔偿。

(2)赔偿标准难以确定。未做工伤鉴定,劳动者伤残等级无法确定,赔偿标准也难以确定。

(3)用人单位可能拒绝赔偿。在未做工伤鉴定的情况下,用人单位可能以劳动者未实行工伤认定为由,拒绝承担赔偿责任。

## 四、未做工伤鉴定可不可以不上班

### 1. 法律法规的规定

依据《劳动合同法》第三十六条规定:“用人单位与劳动者订立的劳动合同,理应具备以下内容:(九)劳动保护、劳动条件和职业危害防护。”由此可见,用人单位有义务为劳动者提供合安全生标准的劳动条件。

### 2. 未做工伤鉴定的情况

在未做工伤鉴定的情况下劳动者是不是可不上班,取决于以下因素:

(1)伤情严重程度。假如劳动者伤情严重,无法从事原工作,可需求用人单位调整工作内容或岗位。

(2)劳动者与用人单位的协商。劳动者可以与用人单位协商依据伤情调整工作时间和工作内容。

(3)法律法规的规定。依据《劳动合同法》第四十二条规定:“劳动者有下列情形之一的,用人单位不得解除劳动合同:(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未实行离岗体检,用人单位解除劳动合同的;……(六)法律、行政法规规定的其他情形。”由此可见在未做工伤鉴定的情况下,劳动者可依据法律法规,请求用人单位不得解除劳动合同。

## 五、结论

在工伤未认定的情况下,劳动者实行伤残等级鉴定存在一定困难。但在实际操作中,劳动者能够依照自身情况,采用以下措:

1. 及时熟悉工伤认定程序,尽快申请工伤认定。

2. 在等待工伤认定结果期间能够先实伤残等级鉴定,为后续工伤认定提供依据。

3. 与用人单位协商,按照伤情调整工作时间和工作内容。

4. 在必要时,依据法律法规,请求用人单位承担赔偿责任。

劳动者在维护自身权益的期间,应该充分理解法律法规,合理运用法律手,保障自身合法权益得到有效保障。

'工伤未认定情况下能否进行伤残等级鉴定'

编辑:2024因工受伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcyingong/370996.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1没做工伤认定得不到赔偿:如何起诉要求参照工伤赔偿及赔偿项目解析

- 1工伤认定未完成时的赔偿诉讼:全面解析起诉流程与赔偿项目清单

- 1工伤赔偿新标准:未进行工伤认定情况下的获赔额度解析

- 1未做工伤认定工伤赔偿获赔金额计算及起诉赔偿项目与伤残鉴定条件

- 1工伤未认定情况下如何赔偿:赔偿标准、流程与案例分析

- 1工伤认定新规定:未住院情况下如何判定工伤?

- 1没有住院的工伤有工伤工资吗:工伤赔偿及保险报销详解

- 1未及时就医不予认定工伤怎么办:工伤后未及时就医的法律认定与申请难题

- 1工伤认定中常见未及时就医情形分析

- 1工伤认定中常见未及时就医情形及其法律后果解析

- 1未及时就医情况下的工伤认定:调查方法、办理流程、有效性及判决分析

- 1'工伤误治疗的法律责任与权益保障解析'

- 1工伤未及时救治引发病情恶化:误就医的法律责任与 指南

- 1未及时就医无法认定工伤:认定难题、赔偿方案、病情加重处理及申请策略

- 1工伤认定中未及时就医情况下的权益保障探讨

- 1工伤未及时就医如何认定与赔偿:全面指南及常见问题解答

- 1未及时就医认定工伤怎么办:工伤后未及时就医的法律认定与病情加重影响