茶叶的加工方式有哪些

原标题:

茶叶的加工办法有哪些?

今天刷到一个帖子说“茶叶怎么做的?”我一下子懵了心里想着这玩意儿不是直接从树上摘下来就能喝吗?结果一查才发现原来茶叶的加工形式多得让人眼花缭乱,而且每种茶都有本身的“故事”,今天就来聊聊这个话题,用最接地气的话把那些让我大开眼界的知识分享给大家。

茶叶晒干啊听起来简单,其实也有讲究,以前我总觉得就是拿个竹匾在太阳底下晾着就行,但后来才知道有些茶叶是需要在特定温度和湿度下慢慢晒干的,不然简单发霉或是变苦。

比如绿茶一般会先炒一下再晒,这样能锁住香味。而白茶呢就完全是自然晒干有点像“躺平”式做茶,不加任何人工干预。我试过本身在家晒点茶,结果要么太湿要么太干,感觉比做饭还难。

所以啊晒干可不是随便放那儿就行,它关系到茶叶的味道和保留时间。你要是想泡出好茶第一步就得选对晒干的途径。

炒茶这事儿听起来好像挺土的,但其实是关键步骤之一,我第一次看到有人炒茶,还以为是在炒菜结果人家说的是“杀青”,也就是让茶叶停止发酵。

就像咱们煮饭火候不对,饭就糊了。炒茶也是一样火太大简单焦火太小又不能完全停止发酵。我有个朋友是茶农他跟我说炒茶的时候要“手快心细”,一边翻动一边观察颜色变化。

炒完之后茶叶的颜色会从绿变黄,甚至带点焦香这就是所谓的“锅气”。有些人就爱这类味道觉得有烟火气像是“人间烟火味”的象征。

发酵这个词听起来有点吓人,但其实就是茶叶在空气中慢慢“氧化”了,就像苹果切开后会变褐一样,茶叶也会因为接触空气而变色。

比如红茶它的颜色之所以红润,就是因为发酵充分,而绿茶就不发酵保持绿色。我以前喝红茶总以为是“老茶”,后来才知道原来是发酵出来的。

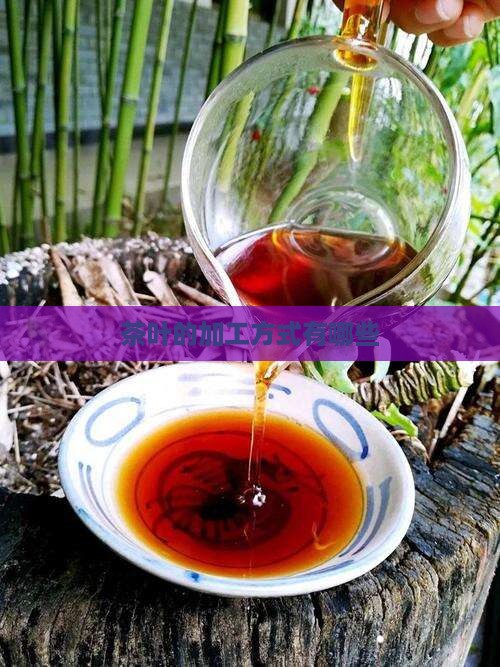

发酵的程度不同味道也不同,轻一点的像乌龙茶口感介于绿茶和红茶之间;重一点的像普洱,味道更浓甚至有点“陈旧感”。我觉得这就像人生发酵多了味道就变了。

茶叶压成饼听起来像是“硬核操作”,但其实是为了方便储存和运输。我之前见过部分老茶饼,看着挺神秘的像是古董。

压饼的过程有点像“揉面团”,先把茶叶蒸软然后放进模具里压紧。压完之后茶叶会变得很结实像一块块“茶砖”。有些人喜爱喝茶饼说是“越陈越香”感觉像收藏品。

不过我个人不太喜爱喝茶饼,一是不好泡二是味道有时候会偏苦。但倘若你喜欢那种“老茶”的感觉,那或许是个不错的选取。

发霉的茶听起来就让人不舒服,但其实有些茶是故意让它“发霉”的,比如普洱熟茶。这类茶在制作进展中会经过“渥堆”,让茶叶在潮湿环境下自然发酵。

我第一次听说这个时差点以为是“坏了”,后来才知道这是正常的工艺,就像咱们吃豆腐乳一样,也是靠微生物发酵出来的味道。

不过要留意的是假若茶叶不是刻意发霉,而是因为存放不当引发的,那就千万别喝那是真的“毒药”。所以买茶的时候一定要看清楚是不是“发酵茶”还是“霉变茶”。

茶叶能不能冷冻?这个疑问我之前也纠结过。有一次买了好多茶怕放久了变质就直接塞冰箱了。

后来才知道茶叶冷冻或许将会毁坏香气,尤其是绿茶类的一旦冻过,味道就会变淡甚至有点“水味”。不过假如是普洱之类的黑茶,冷冻反而促进陈化有人说“越冻越香”。

我觉得吧茶叶还是放在阴凉干燥的地方,不要轻易“折腾”它,毕竟它也是有生命的不是什么都能“冻成冰棍”。

有些茶贵得离谱我起初还以为是炒作,后来才知道确实有道理,比如明前龙井因为采摘时间早产量少,所以价格高。

还有像铁观音、大红袍这些名茶,不仅品种稀有制作工艺也复杂,光是“摇青”这一步就要反复多次,成本自然就上去了。

不过也不是所有贵的茶都值得买,有些人就是“为名头买单”,其实味道未必好,所以买茶还是要看个人口味,别被“贵”字吓到了。

挑茶叶这事儿我起初也是摸不着头脑,现在算是有点心得了。首先看外观好的茶叶颜色均匀没有碎末;其次闻香味,好的茶有自然清香不会刺鼻;最后尝味道,好的茶入口回甘不会苦涩。

我还发现茶叶的产地也很要紧,比如西湖龙井产自杭州味道特别鲜爽;云南的普洱,则是醇厚浓郁。不同的地方茶叶风味也不同。

挑茶叶就像挑对象一样,得用心去感受。别急着买贵的先试试看找到自身喜欢的那一款。

正在阅读:茶叶的加工方式有哪些

正在阅读:茶叶的加工方式有哪些