工伤认定争议解决指南:工作时间之外受伤的权益保障与应对策略

工伤认定争议应对指南:工作时间之外受伤的权益保障与应对策略

一、引言

工伤认定是劳动者在工作中遭受意外伤害后,维护自身合法权益的关键环节。在实际操作中,工伤认定的标准并不总是清晰明确,其在非工作时间、非工作地点发生的伤害,往往容易引发争议。本文旨在分析工伤认定中的常见疑惑,探讨工作时间之外受伤的权益保障与应对策略。

二、工伤认定的基本概念与标准

1. 工伤概念

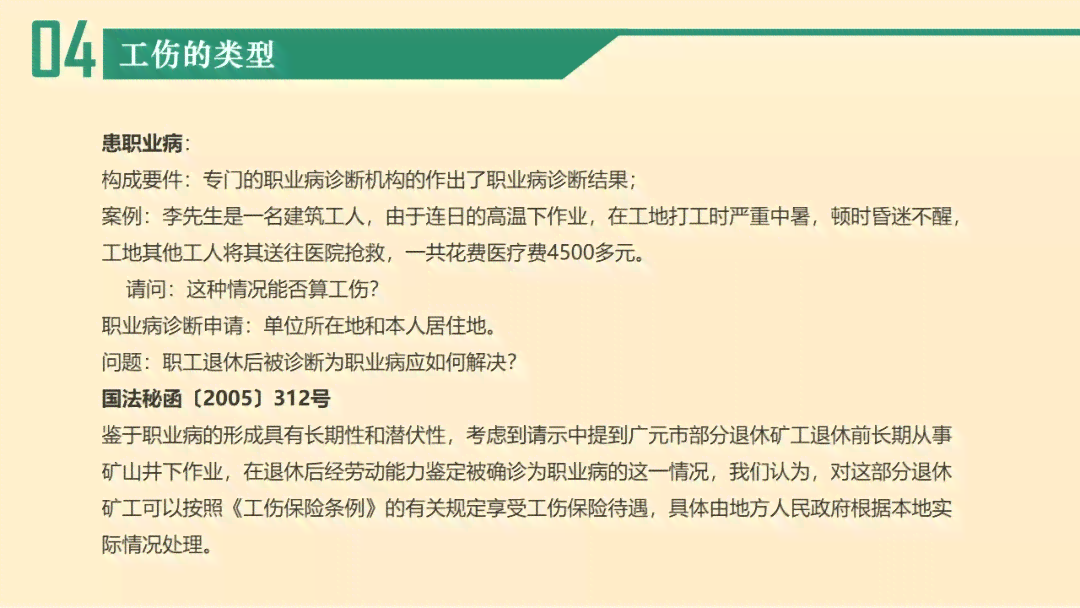

工伤是指劳动者在生产经营活动中因工作起因受到的伤害或是说职业病。工伤认定是对劳动者在工作中遭受伤害是不是属于工伤的判定。

2. 工伤认定标准

依照我国《工伤保险条例》的规定,工伤认定理应合以下条件:

(1)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;

(2)在工作时间和工作场所内从事与工作有关的预备性或是说收尾性工作受到事故伤害的;

(3)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到等意外伤害的;

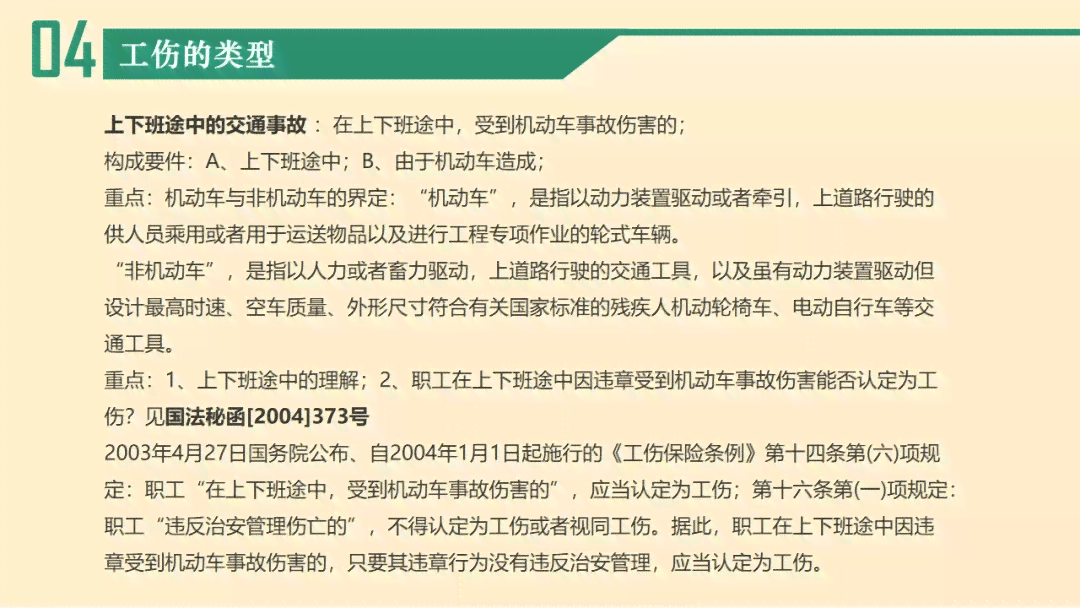

(4)在上下班途中受到非本人主要责任的交通事故或城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;

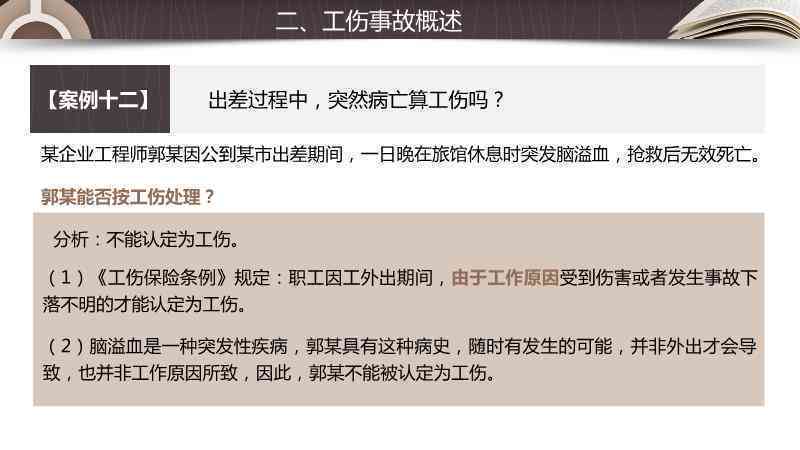

(5)在工作时间和工作场所内,因工作原因突发疾病死亡的或在48小时内经抢救无效死亡的;

(6)在抢险救灾等维护利益、公共利益活动中受到伤害的;

(7)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。

三、工作时间之外受伤的权益保障与应对策略

1. 工作时间之外的工伤认定争议

在实际操作中,以下几种情况容易引发工伤认定争议:

(1)工作时间之外加班受伤;

(2)工作场所之外发生的伤害;

(3)非工作原因引发的伤害;

(4)工作时间和工作场所界定不清的情况。

2. 应对策略

(1)加强证据收集

在工伤认定进展中,劳动者理应积极收集相关证据包含但不限于:

①工作时间记录,如考勤表、打卡记录等;

②工作场所证明,如工作场所照片、视频等;

③同事证言,如同事的书面证明、录音等;

④医疗证明如诊断书、病历等。

(2)明确工伤认定标准

劳动者应该理解工伤认定的基本标准,对照本人的实际情况,判断是不是合工伤认定条件。对不合工伤认定条件的情况,劳动者可寻求其他途径维护自身权益。

(3)寻求法律援助

在工伤认定进展中,劳动者可寻求专业律师的帮助,升级工伤认定的成功率。律师可依据法律规定,为劳动者提供专业的法律意见,协助劳动者维护合法权益。

(4)及时申请工伤认定

劳动者在遭受伤害后,应该及时向用人单位或社会保险行政部门申请工伤认定。按照《工伤保险条例》的规定,劳动者应该在受到伤害之日起30日内向用人单位或是说社会保险行政部门提出工伤认定申请。逾期不申请的除有正当理由外,社会保险行政部门不予受理。

四、结论

工伤认定是劳动者维护自身合法权益的要紧环节。在非工作时间、非工作地点发生的伤害,劳动者理应积极应对通过加强证据收集、明确工伤认定标准、寻求法律援助等办法,争取工伤认定成功。同时劳动者也理应关注自身工伤事故的发生为构建和谐劳动关系贡献力量。

(本文为示例性文章,仅供参考。实际情况请以相关法律法规为准。)

工伤认定争议解决指南:工作时间之外受伤的权益保障与应对策略

编辑:2024因工受伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcyingong/313240.html

下一篇:工伤认定:工作期间受伤是否均属工伤?① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。