'植物状态患者伤残等级鉴定与法律判定标准探讨'

一、引言

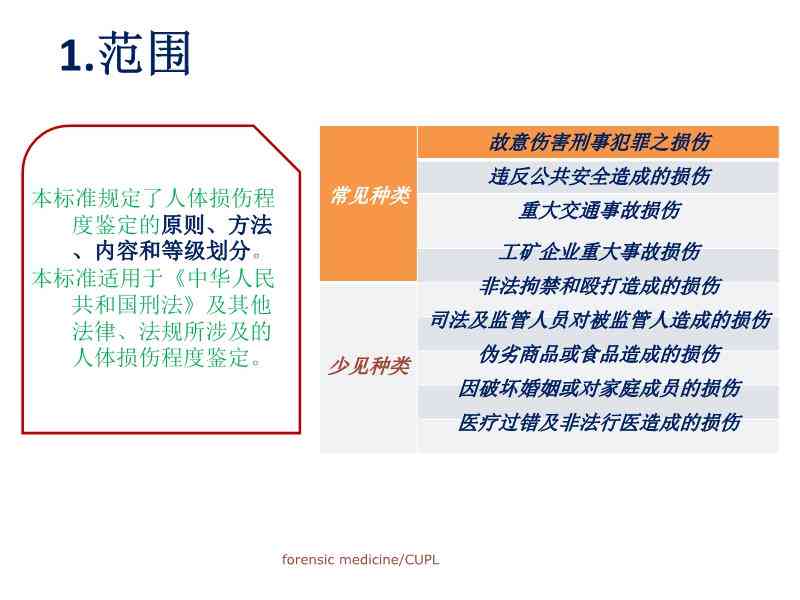

植物状态患者,又称植物人是指由于严重脑损伤致使意识丧失,但生命体征稳定的患者。近年来随着交通事故、工伤事故等意外伤害的增多,植物状态患者的数量逐年上升。本文旨在探讨植物状态患者伤残等级鉴定与法律判定标准,以期为相关法律法规的完善和司法实践提供参考。

1.1 植物人状态概述

植物人状态是指患者因严重脑损伤造成意识丧失,但生命体征稳定,可以自主吸、心跳和血压等生命活动。依照病程植物人状态可分为急性植物人状态和慢性植物人状态。急性植物人状态是指患者在脑损伤后3个月内处于植物状态,慢性植物人状态是指患者在脑损伤后3个月以上仍处于植物状态。

1.2 植物人状态鉴定的必不可少性

植物人状态的鉴定对患者及其家庭、社会保障制度、司法实践等方面具有要紧意义。一方面准确的鉴定有助于为患者提供合理的医疗、复和护理措;另一方面,植物人状态的鉴定结果直接关系到患者家庭的经济补偿、社会保障等方面的权益。

二、植物状态患者伤残等级鉴定

2.1 植物人状态能否伤残鉴定

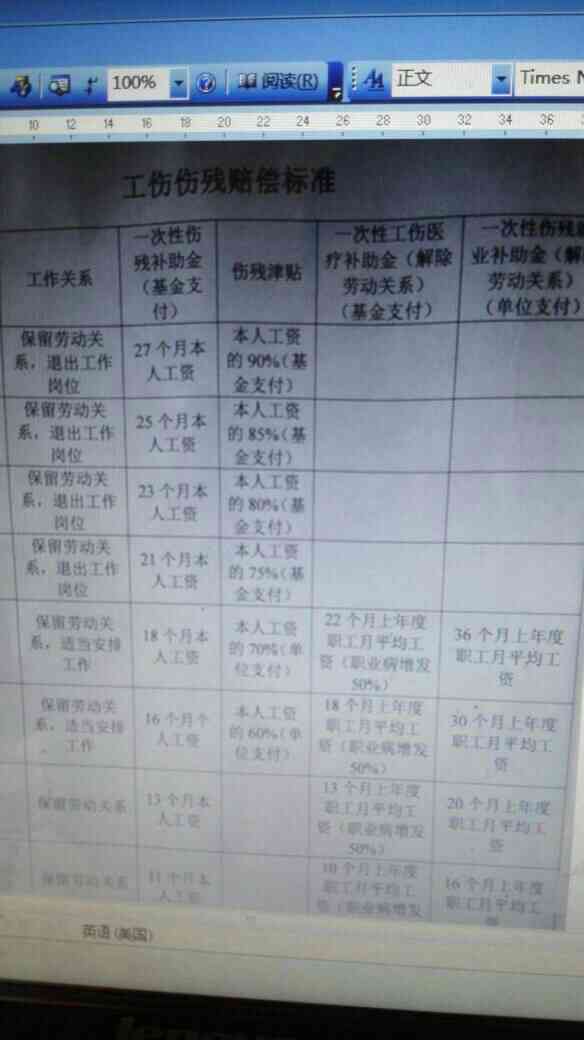

植物人状态能否实行伤残鉴定,一直是学术界和司法实践中的热点难题。依照我国《伤残等级评定标准》,植物人状态属于一级伤残。但实际操作中,由于植物人状态的特殊性,对其实行伤残鉴定存在一定困难。

2.2 植物人状态鉴定标准

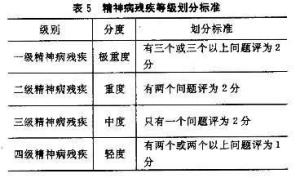

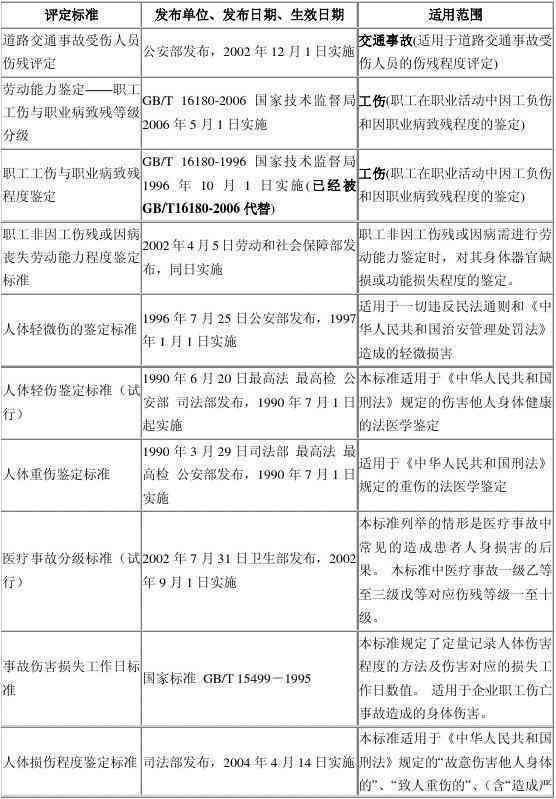

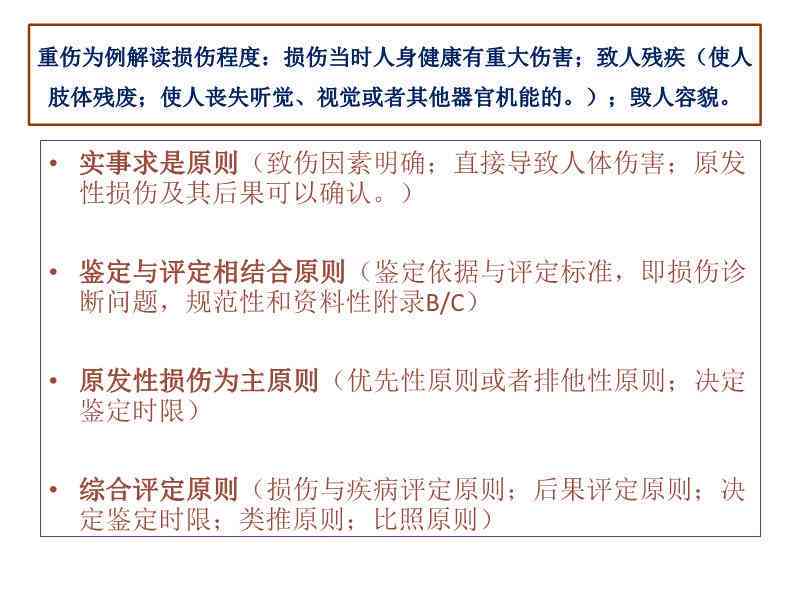

目前我国对植物人状态的鉴定主要参照《脑死亡和植物人状态诊断标准》和《伤残等级评定标准》。具体鉴定标准如下:

(1)脑死亡诊断标准:包含脑电图、脑干听觉诱发电位、瞳对光反射、角膜反射等指标。

(2)植物人状态诊断标准:意识丧失,无自主运动,无语言表达能力,睡眠-觉醒周期消失,生命体征稳定。

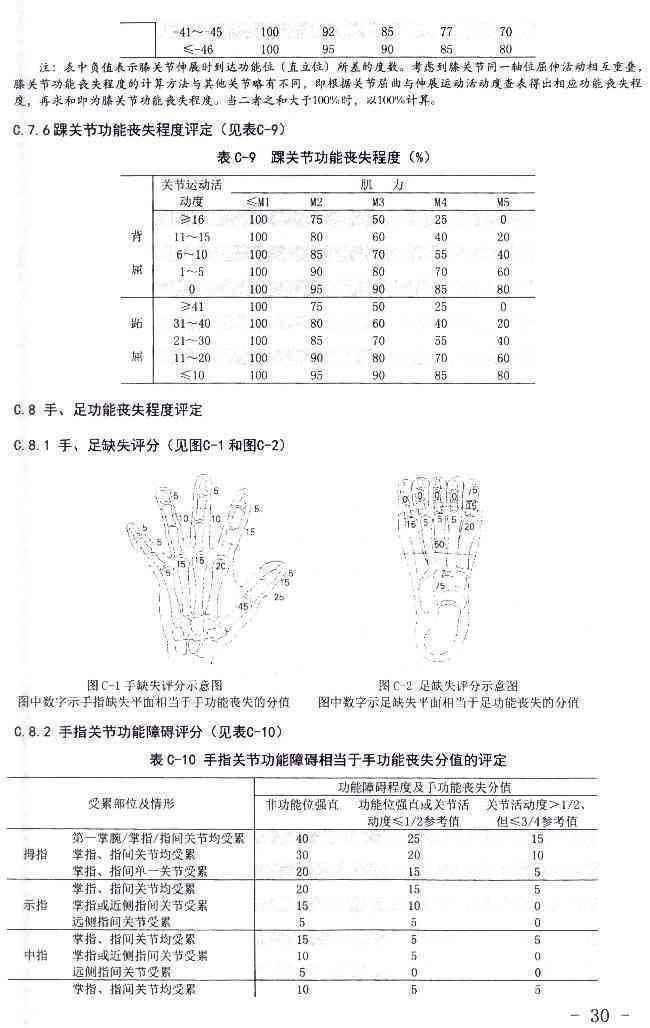

(3)伤残等级评定标准:按照患者的生活自理能力、劳动能力、认知功能、情感功能等方面实综合评估。

2.3 植物人状态鉴定程序

植物人状态的鉴定程序主要包含以下几个方面:

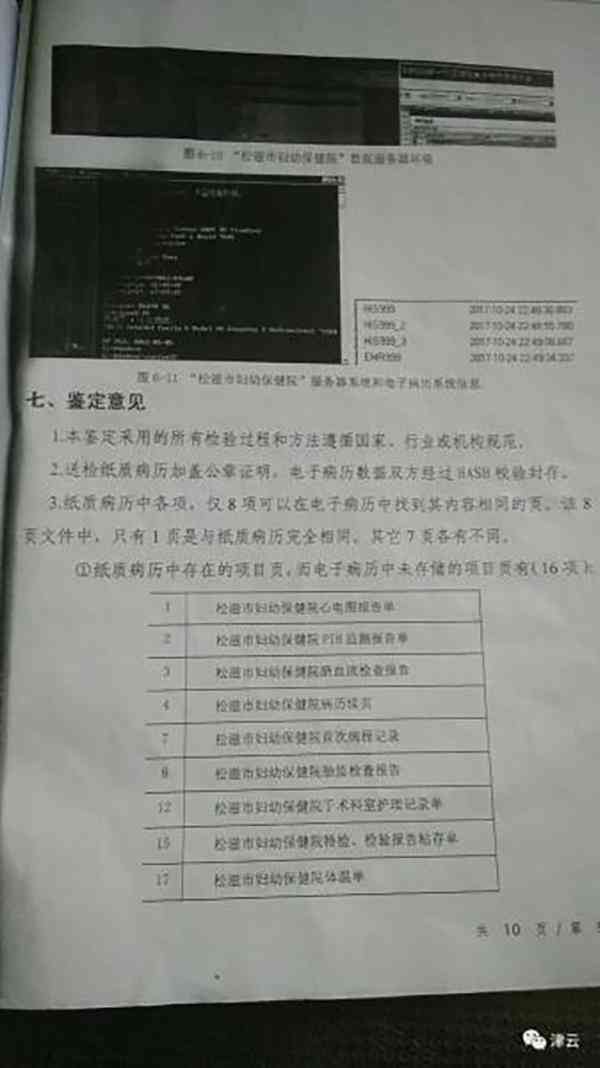

(1)收集患者病、治疗经过、影像学资料等。

(2)实神经系统检查、心理评估、功能评估等。

(3)按照鉴定标准对患者的脑死亡、植物人状态实行诊断。

(4)综合评估患者的生活自理能力、劳动能力、认知功能、情感功能等,确定伤残等级。

三、植物状态患者法律判定标准探讨

3.1 植物人状态的法律地位

在我国,植物人状态的法律地位未明确规定。依据《民法通则》的规定无民事表现能力人是指不能辨认本身行为的人。植物人状态患者属于无民事行为能力人,其合法权益应由法定代理人代为行使。

3.2 植物人状态的法律判定标准

植物人状态的法律判定标准主要涵以下几个方面:

(1)意识丧失:患者无法辨认本身行为,无法表达意愿。

(2)无自主运动:患者无法实自主活动,生活不能自理。

(3)无语言表达能力:患者无法用语言表达本身的意愿。

(4)认知功能、情感功能严重障碍:患者无法实正常的思维、情感交流。

3.3 植物人状态法律判定实践中的难题

在实际司法实践中,植物人状态的法律判定存在以下疑问:

(1)鉴定标准不统一:不同地区、不同医疗机构对植物人状态的鉴定标准存在差异。

(2)鉴定程序不规范:部分鉴定机构未严格依照鉴定程序实行操作致使鉴定结果失真。

(3)法律地位不明确:植物人状态患者的法律地位未明确规定引发其在社会保障、经济补偿等方面权益受损。

四、结论

植物状态患者伤残等级鉴定与法律判定标准是司法实践中亟待应对的难题。本文对植物人状态的鉴定标准、鉴定程序以及法律地位实行了探讨,以期期为相关法律法规的完善和司法实践提供参考。但在实际操作中,仍需进一步规范鉴定程序、统一鉴定标准,明确植物人状态患者的法律地位,以保障其合法权益。

(注:本文仅为学术探讨,不代表任何官方立场。)

'植物状态患者伤残等级鉴定与法律判定标准探讨'

编辑:2024工伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcgongshang/377546.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1植物人属于伤残吗:为何植物人被划分为伤残及具体伤残等级解析

- 1植物人工损伤后治疗周期与持续治疗要求详解

- 1'工伤植物人:赔偿权益与法律援助探讨'

- 1植物人算几级工伤伤残及其工伤赔偿标准

- 1植物人状态是否属于工伤:工伤认定的法律解读与案例分析

- 1'植物人工损伤患者可长期申请持续治疗支持吗?'

- 1植物人算几级工伤伤残及赔偿标准分类

- 1植物人状态能否认定为工伤:法律解读与案例剖析

- 1椎峡部裂能不能认定工伤及其工伤等级认定探讨

- 1椎峡部裂是否合工伤十级认定标准

- 1椎峡部裂是否属于工伤:认定标准、申请流程及可能的赔偿等级详解

- 1椎峡部裂算工伤吗:工伤认定及赔偿标准解析

- 1工作中发生的椎崩裂情形工伤认定解析

- 1椎崩裂工伤认定与赔偿全解析:工伤申请、伤残鉴定及赔偿标准一览

- 1椎崩裂能认定工伤吗多少钱,每日每月赔偿标准及工伤级别判定

- 1椎崩裂工伤等级评定标准解析

- 1腰椎椎崩裂治疗与复:探讨手术与非手术疗法及其效果对比

- 1椎崩裂会自愈吗 女性能自行痊愈或恢复吗