志愿者怎么认定工伤的标准和等级:详解认定流程及伤残等级划分

志愿者怎么认定工伤的标准和等级:详解认定流程及伤残等级划分

导语:在我国,志愿者作为一种无私奉献的社会力量,在各类公益活动中发挥着关键作用。志愿者在服务进展中也可能遭遇意外伤害。那么志愿者怎样认定工伤?工伤等级又是怎样去划分的呢?本文将为您详解志愿者工伤认定的标准和等级。

一、志愿者工伤认定的标准

1. 工伤定义

依据《工伤保险条例》的规定,工伤是指在工作进展中,因工作起因受到的伤害或因工作原因引起的疾病。对志愿者而言,工伤是指其在志愿服务期间因工作原因受到的伤害或因工作原因造成的疾病。

2. 认定标准

(1)工作时间:志愿者在志愿服务期间发生的伤害或疾病。

(2)工作场所:志愿者在志愿服务场所(如公益活动现场、服务站点等)发生的伤害或疾病。

(3)工作原因:志愿者因工作原因引发的伤害或疾病,包含工作期间的意外伤害、工作环境引发的职业病等。

(4)伤害程度:志愿者受到的伤害程度需达到一定程度,如轻伤、重伤、死亡等。

二、志愿者工伤认定流程

1. 申报:志愿者在发生工伤事故后,应及时向所在志愿服务组织或单位申报。

2. 调查:志愿服务组织或单位在接到申报后,应立即对事故实调查熟悉事故经过、原因和伤害程度。

3. 申请认定:依照调查结果志愿服务组织或单位向当地人力资源和社会保障部门申请工伤认定。

4. 受理:人力资源和社会保障部门在收到申请后,理应在15日内做出是不是受理的决定。

5. 认定:人力资源和社会保障部门在受理后理应在60日内作出工伤认定决定。

6. 送达:工伤认定决定书应该在作出之日起15日内送达申请人和受益人。

7. 异议解决:申请人对工伤认定决定不服的,可以自收到决定书之日起15日内向上一级人力资源和社会保障部门申请复查。

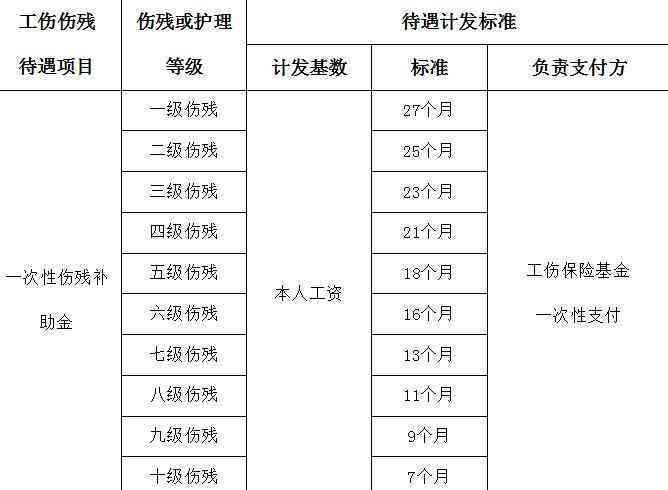

三、志愿者工伤等级划分

1. 工伤等级划分标准

依据《工伤保险条例》的规定,工伤等级划分为一级至十级,其中一级为最严重,十级为最轻。工伤等级的划分主要依据以下因素:

(1)伤害程度:如骨折、残疾、死亡等。

(2)劳动能力丧失程度:如完全丧失劳动能力、部分丧失劳动能力等。

(3)治疗费用:如医疗费、复费、护理费等。

2. 工伤等级划分具体标准

(1)一级:完全丧失劳动能力。

(2)二级:大部分丧失劳动能力。

(3)三级:部分丧失劳动能力。

(4)四级:部分丧失劳动能力,但可从事轻体力劳动。

(5)五级:部分丧失劳动能力,但可从事一般体力劳动。

(6)六级:部分丧失劳动能力但可以从事较轻体力劳动。

(7)七级:部分丧失劳动能力,但能够从事简单体力劳动。

(8)八级:部分丧失劳动能力但可从事轻微体力劳动。

(9)九级:部分丧失劳动能力但可从事辅助性工作。

(10)十级:部分丧失劳动能力,但可从事一般性工作。

四、结语

志愿者在服务期间,若不发生工伤,应遵循本文所述的标准和流程实行工伤认定。同时志愿者在服务进展中要留意自身安全,预防意外事故的发生。期待通过本文的介绍能帮助志愿者理解工伤认定相关内容,更好地维护自身合法权益。

志愿者怎么认定工伤的标准和等级:详解认定流程及伤残等级划分

编辑:2024因工受伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcyingong/333771.html

下一篇:志愿者工伤认定的标准、责任归属及处理流程解析① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。