工伤认定争议案例汇编:不予认定工伤的多维度解析与法律依据

工伤认定争议案例汇编:不予认定工伤的多维度解析与法律依据

随着我国工业化进程的加快,工伤事故频发,工伤认定疑问日益引起社会广泛关注。不予认定工伤的情况在实践中时有发生,由此引发的争议也越来越多。本文将通过一系列工伤认定争议案例,对不予认定工伤的多维度解析与法律依据实行探讨。

一、不予认定工伤需赔偿吗?

在工伤认定期间,不予认定工伤意味着劳动者在事故中所受伤害不属于工伤范畴于是不能享受工伤待遇。那么不予认定工伤是不是需要赔偿呢?

依照《工伤保险条例》第十七条的规定,不予认定工伤的,用人单位不承担工伤保险责任。但是劳动者在事故中受到的伤害假使构成民事侵权用人单位仍需承担相应的民事赔偿责任。也就是说,不予认定工伤并不意味着用人单位无需承担任何赔偿责任,只是在工伤待遇方面不承担责任。

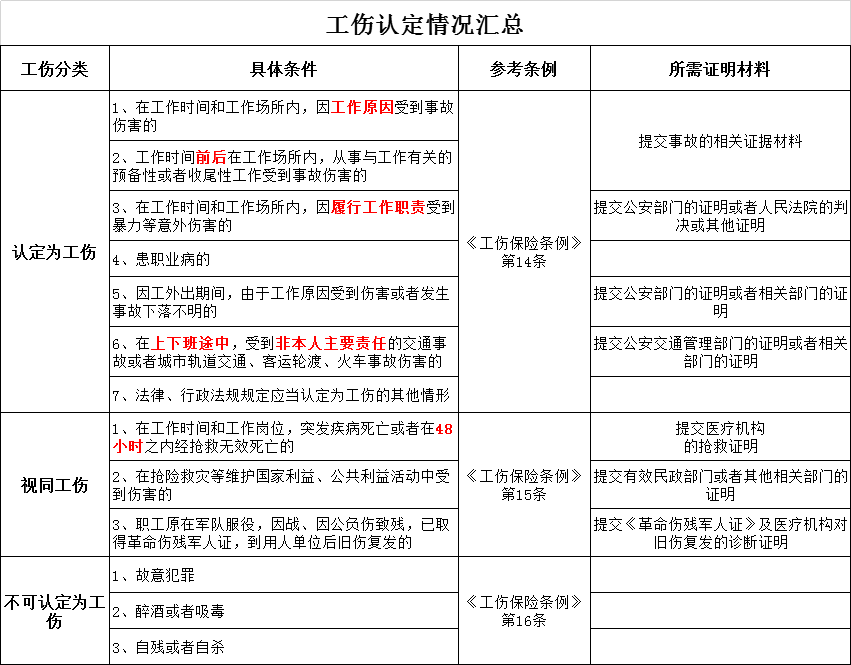

二、不予认定工伤的情形涵哪些?

以下是不予认定工伤的几种常见情形:

1. 自伤、自杀:劳动者在事故中自伤、自杀的不予认定工伤。

2. 违反劳动律:劳动者在违反劳动律、操作规程或安全规定的情况下发生的伤害不予认定工伤。

3. 违法犯罪:劳动者在犯罪进展中发生的伤害不予认定工伤。

4. 非工作起因:劳动者在工作时间以外因非工作原因受到的伤害,不予认定工伤。

5. 战争、军事演等特殊情况:劳动者在战争、军事演等特殊情况下发生的伤害不予认定工伤。

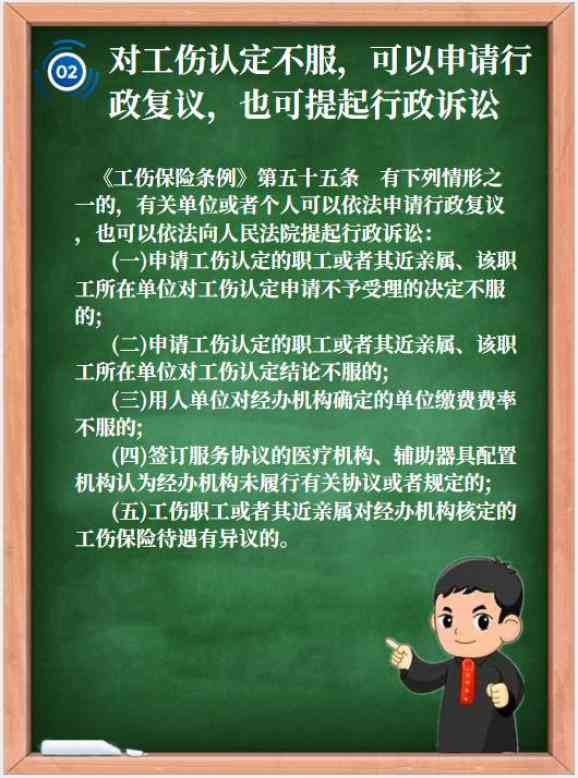

三、《不予认定工伤决定书》是什么意思?

《不予认定工伤决定书》是社会保险行政部门对劳动者提出的工伤认定申请实行审查后,认为不合工伤认定条件作出的不予认定工伤的决定。该决定书具有法律效力,劳动者如不服该决定,可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

以下是一个不予认定工伤的案例:

案例一:某建筑公司员工张某在下班途中遭遇车祸身亡。张某家属向社会保险行政部门提出工伤认定申请。社会保险行政部门经调查,发现张某下班后并未直接回家,而是去参加了朋友聚会。 社会保险行政部门作出《不予认定工伤决定书》,认为张某不合工伤认定条件。

四、多维度解析与法律依据

1. 维度一:劳动者权益保护

不予认定工伤可能对劳动者权益造成损害。为保障劳动者权益,我国《工伤保险条例》规定了一系列工伤认定程序,保证工伤认定公正、公平。同时劳动者在事故中受到的伤害,即使不合工伤认定条件,也可通过民事侵权诉讼途径寻求救济。

2. 维度二:用人单位责任

用人单位在工伤认定期间,应严格遵守法律法规,切实履行安全生产责任。对不予认定工伤的劳动者,用人单位仍需承担相应的民事赔偿责任。

3. 维度三:法律依据

《工伤保险条例》是工伤认定的主要法律依据。更高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干疑问的解释(三)》也对工伤认定争议案件的法律适用疑惑实了规定。

不予认定工伤并非意味着劳动者无法获得赔偿。在工伤认定争议案件中,应从多维度实分析,既要保护劳动者权益,也要考虑用人单位的责任。同时要依据相关法律法规公正、公平地解决工伤认定争议,以维护社会和谐稳定。

(注:本文仅为示例性文章,实际案例及法律规定可能有所不同。)

工伤认定争议案例汇编:不予认定工伤的多维度解析与法律依据

编辑:2024因工受伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcyingong/169140.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1不予认定工伤之后怎么办:赔偿问题、起诉可能性与决定解析

- 1工伤认定不通过时的应对策略与法律途径解析-工伤认定不通过怎么办

- 12020年工伤认定情形全面梳理:29种认定标准汇总解读-2020工伤认定标准一览表

- 12020工伤认定时间:最新版认定办法与29种情形汇总及实时间

- 12023年最新工伤认定与赔偿标准详解:全面解析各类工伤情形及赔偿细则

- 12021年工伤认定:哪些条件必须满足以认定工伤

- 12022年认定工伤24年仲裁:工伤仲裁时效规定及期限详解

- 12022年工伤认定指南:完整流程、认定标准及赔偿详解

- 1最新工伤认定标准与赔偿流程:2021年工伤认定全攻略

- 12019年最新工伤认定程序法律规定详解及要点梳理

- 1特殊情况解析:单位为何不认定构成工伤的具体情形说明

- 1工伤认定难题:单位否认无证据支持,如何 及收集有效证据指南

- 1不予认定工伤单位有责任吗:赔偿处理及应对措一览

- 1'工伤认定不成立,原告如何依法 应对'

- 1工伤认定不通过情况下原告如何撰写诉状及应对策略全解析

- 1不予认定工伤能否起诉公司及侵权索赔

- 1工伤认定争议:受害者向法院提起上诉寻求公正判决

- 1工伤认定不通过后的应对策略与 途径解析

- 1不予认定工伤需赔偿吗:法律规定、处理方法及情形分析

- 1工伤认定不通过后的法律途径与应对策略