序章:工伤认定与伤残等级鉴定的关键性

随着社会的发展和工业化进程的加快工伤事故的发生率逐渐增加工伤认定和伤残等级鉴定成为劳动者权益保障的要紧环节。本文将详细解读工伤认定未构成伤残的相关难题帮助广大劳动者熟悉工伤鉴定标准及自身权益保障。

一、工伤认定与伤残等级鉴定概述

1. 工伤认定的概念

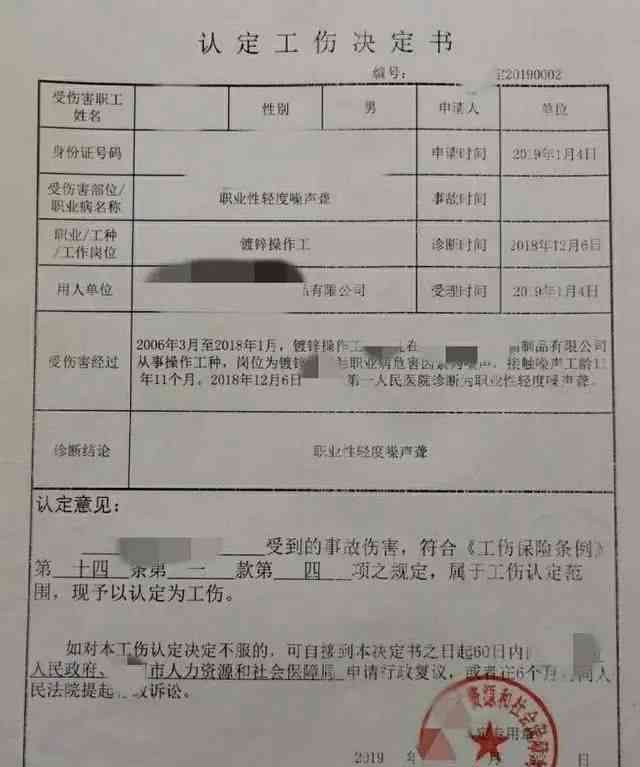

工伤认定是指社会保障部门依据《工伤保险条例》等法律法规对职工在工作期间因工作起因受到事故伤害或患职业病的情况实认定。

2. 伤残等级鉴定的概念

伤残等级鉴定是指对因工受伤的职工实身体功能、劳动能力等方面的评估确定其伤残等级。

二、工伤认定未构成伤残的情形及权益保障

1. 工伤认定未构成伤残的情形

工伤认定未构成伤残主要是指劳动者在工作期间受到事故伤害,经过工伤认定,虽认定为工伤,但未达到伤残等级标准。

2. 权益保障

(1)工资待遇

按照《工伤保险条例》规定,工伤认定未构成伤残的劳动者,在停工留薪期内,用人单位应该继续向劳动者按月支付工资。

(2)医疗待遇

工伤认定未构成伤残的劳动者,其治疗工伤的医疗费用、护理费用等由用人单位全额垫付。

(3)停工留薪期待遇

工伤认定未构成伤残的劳动者,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变由所在单位按月支付。

三、工伤鉴定标准详解

1. 工伤伤残等级划分

依据《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》,工伤伤残分为十个等级,从一级到十级,伤残等级越高,伤残程度越严重。

2. 工伤鉴定程序

(1)申请工伤鉴定

劳动者在伤情稳定后,可以向社会保障部门申请工伤鉴定。

(2)工伤鉴定机构

社会保障部门委托具有资质的工伤鉴定机构实行工伤鉴定。

(3)工伤鉴定结论

工伤鉴定机构依照鉴定结果,出具工伤鉴定结论。

四、工伤认定未构成伤残的赔偿数额

1. 工伤认定未构成伤残的赔偿范围

工伤认定未构成伤残的赔偿范围涵:医疗费用、护理费用、停工留薪期工资等。

2. 赔偿数额

依照实际情况,工伤认定未构成伤残的赔偿数额一般在五万右。

五、工伤认定与伤残等级鉴定中应留意的疑惑

1. 工伤认定与伤残等级鉴定的区别

工伤认定与伤残等级鉴定是两个不同的环节,工伤认定是前提,伤残等级鉴定是在工伤认定基础上的进一步评估。

2. 关注时效

劳动者在发生工伤事故后,应在规定时间内向社会保障部门申请工伤认定,以免超过时效作用自身权益。

3. 保留证据

劳动者在工伤事故中,应留意保留相关证据,如医疗证明、事故现场照片等,以备后续 利用。

工伤认定未构成伤残的劳动者,虽然无法享受伤残补助金,但仍可以享受到工伤医疗、停工留薪等权益。熟悉工伤鉴定标准及权益保障有助于劳动者更好地维护自身合法权益。在工作中,劳动者应升级安全意识,预防工伤事故的发生,为自身和家人创造一个安全的工作环境。

-

充沈思丨11种伤不认定工伤

- 2024工伤丨11种人不能认定工伤吗怎么赔偿:不能认定工伤的几种情况及赔偿金额解析

- 2024因工受伤丨全面解析:哪些情况不能被认定为工伤及其具体原因与法律规定

- 2024伤残丨哪些情形不得认定为工伤?详解这9种不得定为工伤的情况(2018版)

- 2024因工受伤丨有哪些情形不能认定为工伤:2018年9种不构成工伤事故及工资认定的情形汇总

- 2024工伤丨波信必达工伤认定中心地址查询及电话号码

- 2024工伤丨德市工伤认定与劳动能力鉴定指南:机构、流程及常见问题解答

- 2024工伤丨长春市工伤认定流程与操作指南:全面解读政策、规范办理步骤及常见问题解答

- 2024因工受伤丨北京市丰台区工伤认定科地址:丰台区工伤鉴定中心详细地址查询

- 2024因工受伤丨兰州市七里河区工伤认定中心详细地址查询

- 2024工伤丨七里河区公证处服务指南:办理流程、所需材料及常见问题解答

- 2024伤残丨全面解析:工伤认定的11种排除情形及应对策略指南

- 2024工伤丨工伤认定全解析:哪些伤亡情况不属于工伤及如何正确判断

- 2024伤残丨职工在工作中伤亡但不认定为工伤的情形有哪些?工伤认定排除情况详解

- 2024工伤丨哪些伤残情况不能被认定為工伤的11种情形

- 2024伤残丨11种伤残不能认定工伤的情形:不能鉴定为工伤的伤残鉴定标准及三种特殊情况

- 2024工伤丨全面指南:11种常见伤残情形工伤认定难题解析及应对策略

- 2024工伤丨哪种工伤骨折无法评上伤残等级,什么情况下的工伤上了伤残鉴定却不了了之?

- 2024伤残丨全面解读:工伤评定标准及不能评残的详细情况分析

- 2024工伤丨三种不能认定工伤及事故情形,认定工伤的4个必要条件

- 2024工伤丨哪些情形下不得认定工伤:详解11种不能认定为工伤的情况