故意犯罪致伤不认定为工伤:法律依据、判定标准与相关案例解析

在现代社会中工伤认定是保障职工权益的必不可少法律制度。当职工因故意犯罪引发伤害时法律将不再将其认定为工伤。本文将深入探讨故意犯罪致伤不认定为工伤的法律依据、判定标准并通过相关案例解析帮助读者更好地理解这一难题。

引语:

随着社会法治建设的不断完善工伤认定制度越来越受到广泛关注。在司法实践中若干故意犯罪引起的伤害却被排除在工伤认定之外。这究竟是基于哪些法律依据?判定标准又是怎么样的呢?本文将围绕这些难题展开详细的分析和讨论。

一、故意犯罪不认定工伤的具体情形

(以下内容不少于300字)

故意犯罪不认定工伤的具体情形主要包含以下几种:

1. 职工在故意实犯罪表现进展中受到伤害;

2. 职工在犯罪进展中,因其他犯罪分子的反抗、逃避等行为引起伤害;

3. 职工在犯罪进展中,因与犯罪有关的其他起因受到伤害。

这些情形的共同特点是,职工的伤害与犯罪行为有直接因果关系,且犯罪行为具有主观故意性。依照《工伤保险条例》第十六条规定,故意犯罪不认定为工伤。

二、故意犯罪不认定工伤怎么办

(以下内容不少于300字)

当职工因故意犯罪致使伤害时,不认定为工伤,相应的工伤保险待遇也将无法享受。此时,职工及其家属可采用以下措:

1. 理解相关法律法规,明确故意犯罪不认定工伤的法律依据和判定标准;

2. 收集证据,证明伤害与犯罪行为有直接因果关系;

3. 向劳动保障部门申请工伤认定,如被拒绝,可提起行政诉讼;

4. 如有需要,可寻求专业律师的帮助,加强 成功率。

三、故意犯罪不认定工伤怎么判

(以下内容不少于300字)

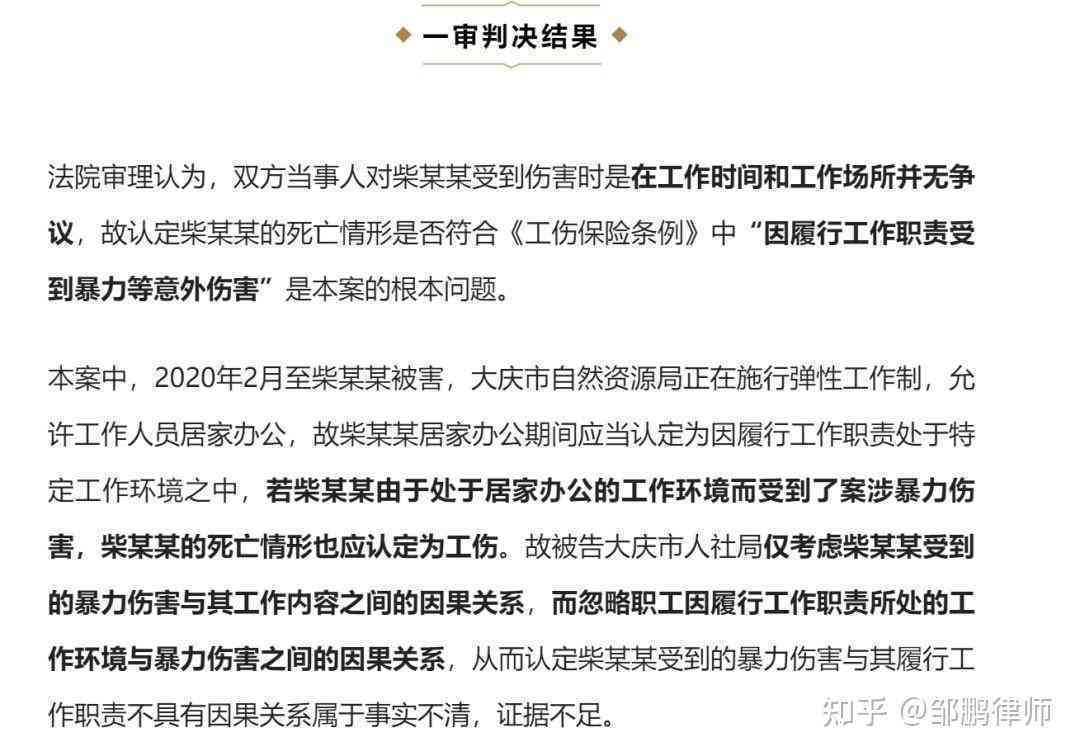

在司法实践中,对故意犯罪不认定工伤的案件法院多数情况下会按照以下标准实行判决:

1. 确认职工的伤害是不是与犯罪行为有直接因果关系;

2. 判断犯罪行为是不是具有主观故意性;

3. 考虑职工在犯罪期间的角色和作用;

4. 综合评估案件具体情况,依法作出判决。

如法院认定职工的伤害合故意犯罪不认定工伤的情形,将不支持职工的工伤认定请求。

四、故意犯罪不得认定为工伤

(以下内容不少于300字)

《工伤保险条例》第十六条规定,故意犯罪不得认定为工伤。这一规定体现了我国工伤保险制度的立法精神,旨在维护社会公平正义,防止恶意利用工伤保险制度。故意犯罪不认定为工伤,有利于引导职工遵守法减少犯罪行为的发生。

在实际操作中,劳动保障部门会依据相关法律法规,对职工的伤害实行工伤认定。如职工的伤害合故意犯罪不认定工伤的情形,劳动保障部门将不予认定为工伤。

故意犯罪不认定为工伤是我国工伤保险制度的一项关键规定。熟悉其法律依据、判定标准及相关案例,对维护职工权益具有要紧意义。在应对此类案件时,应遵循法律法规,切实保障职工的合法权益。同时广大职工应自觉遵守法,减少犯罪行为的发生,共同维护社会和谐稳定。

故意犯罪致伤不认定为工伤:法律依据、判定标准与相关案例解析

编辑:2024工伤-合作伙伴

本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/gspcgongshang/278968.html

① 凡本网注明"来源:"的所有作品,版权均属于,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:XX"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

编辑推荐

- 1因犯罪不能认定工伤怎么办

- 1全面解读罪犯在押期间的工伤认定程序与法律适用问题

- 1工伤罪犯事故处理指南:工伤赔偿与法律途径详解

- 1因犯罪导致不能履行合同:处理方法与情形解析

- 1'犯罪情形下工伤认定受阻,如何依法 应对困境'

- 1因摔伤是否能认定工伤事故:工伤等级判定及认定流程详解

- 1探讨执法过错与工伤认定的关系:工伤赔偿法律解析与实际案例评析

- 1打架致伤获工伤认定:打架引发的工伤补偿新规定

- 1因工伤打官司败诉会怎么样:工伤起诉败诉处理及赔偿、费用承担详解

- 1如何合理计算打官司期间的工作损失与补偿方案

- 1'工伤认定争议:不服认定结果,对方提起新诉讼'

- 1工伤认定标准下:哪些特定行为不构成工伤伤残

- 1受伤20年还能认定工伤吗:鉴定与赔偿详解

- 1单边事故能否认定工伤及等级评定

- 1包工头受伤了可以认定工伤事故吗:工伤认定及赔偿解析

- 1职工因病离世 获认定为工伤案例

- 1全面解析因病死亡工伤赔偿标准及赔偿流程详解

- 1工伤期间因病死亡算工伤吗:因病死亡工伤赔偿标准及单位赔付规定

- 1疾病情况下能否被认定为工伤事故——工伤认定新标准解读

- 1工伤伤残认定详解:疾病导致的伤残能否被认定为工伤及其相关条件

- 1因病可不可以认定工伤死亡赔偿及事故认定

- 1职工因病能否被认定为工伤:详解工伤认定标准与条件

- 1因病工亡未认定工伤的赔偿标准及法律途径解析

- 1因病工亡不能认定工伤怎么办:详解工伤死亡认定流程与应对策略

- 1职工因病去世未被认定为工伤获赔难题