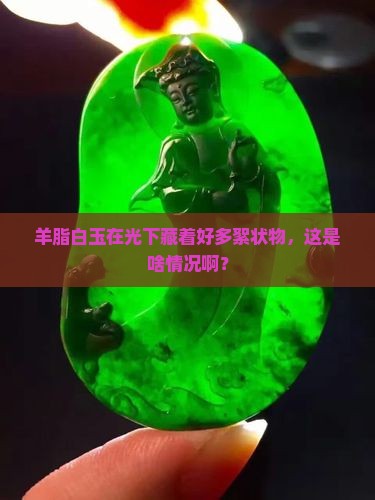

嘿,哥们儿,前两天我跟你提过吧?我那块刚淘来的羊脂白玉,在强光下一照,里面竟然有好多像棉絮一样的东西!一开始我还以为是自己花了眼,后来仔细一看,那东西确实在那儿晃悠。

这事儿说来也巧,上周我去古玩市场,看到一位老师傅正在给客人解释类似的情况,当时我就在旁边听了半天。

其实啊,这玩意儿在行话里叫“玉花”或者“棉”,说白了就是玉石内部的一种天然包裹体。就像咱们平时喝水,杯子里有时候会看到小气泡一样,玉石形成过程中,内部的矿物质分布不均匀,就形成了这些白色的小团块。

| 名称 | 描述 | 常见程度 |

|---|---|---|

| 玉花 | 白色棉絮状包裹体 | 较常见 |

| 石纹 | 细小裂纹状纹理 | 常见 |

| 黑点 | 黑色矿物包裹体 | 因玉种而异 |

我那块羊脂玉里的“棉”,在自然光下不太明显,但拿手电筒一照,嘿,那些小白点就全跑出来了!这其实是玉石天然形成的标志,说明它不是人工合成的。

这个问题我当初也纠结了好久。后来请教了几个懂行的人,他们告诉我,羊脂白玉有絮状物是正常现象,反而如果一块玉“干净得一点杂质都没有”,那才值得怀疑。

我有个朋友前年买过一块号称“完美无瑕”的羊脂玉,结果戴了不到一个月就开裂了,后来才知道是人工处理过的。

其实玉里的“棉”也分好坏,好的“棉”细小、分布均匀,不影响美观;坏的“棉”则大块、集中,甚至影响玉的坚固性。

这里有个小技巧,你可以试试:

我后来就是这么检查的,发现我那块玉里的“棉”虽然多,但都特别细小,不影响价值,心里就踏实多了。

这个问题我问过好几个人,答案基本都是“别动它”。这些“棉”是玉石天然形成的特征,也是它“身份证”的一部分。强行处理(比如用酸洗)反而会损伤玉质,甚至降低价值。

我隔壁的王大爷收藏玉器几十年,他跟我说:“玉里的‘棉’就像人脸上的痣,不影响大美就好,别想着都去掉。”这话我深以为然。

所以啊,如果你家羊脂白玉在光下看到“絮状物”,别太紧张:

就像我那块玉,现在我已经能坦然接受它里面的“棉花了”。有时候,这些小瑕疵反而让玉石更有故事感,对吧?

✨ 好玉养人,人养玉三年 ✨

大家还看了:

羊脂白玉有棉絮 羊脂白玉里有棉絮状是好玉吗