精彩评论

相比之下,人工仿造的氧化古玉,其表面通常只有一层薄薄的粉状物,缺乏深度和层次感。此外,自然氧化的古玉在灯光照射下,其氧化部分往往是不透光的,而伪造的氧化层则相对较薄,透明度较高。因此,通过观察氧化现象的普遍性和特点,我们可以更准确地鉴定古玉的真伪。

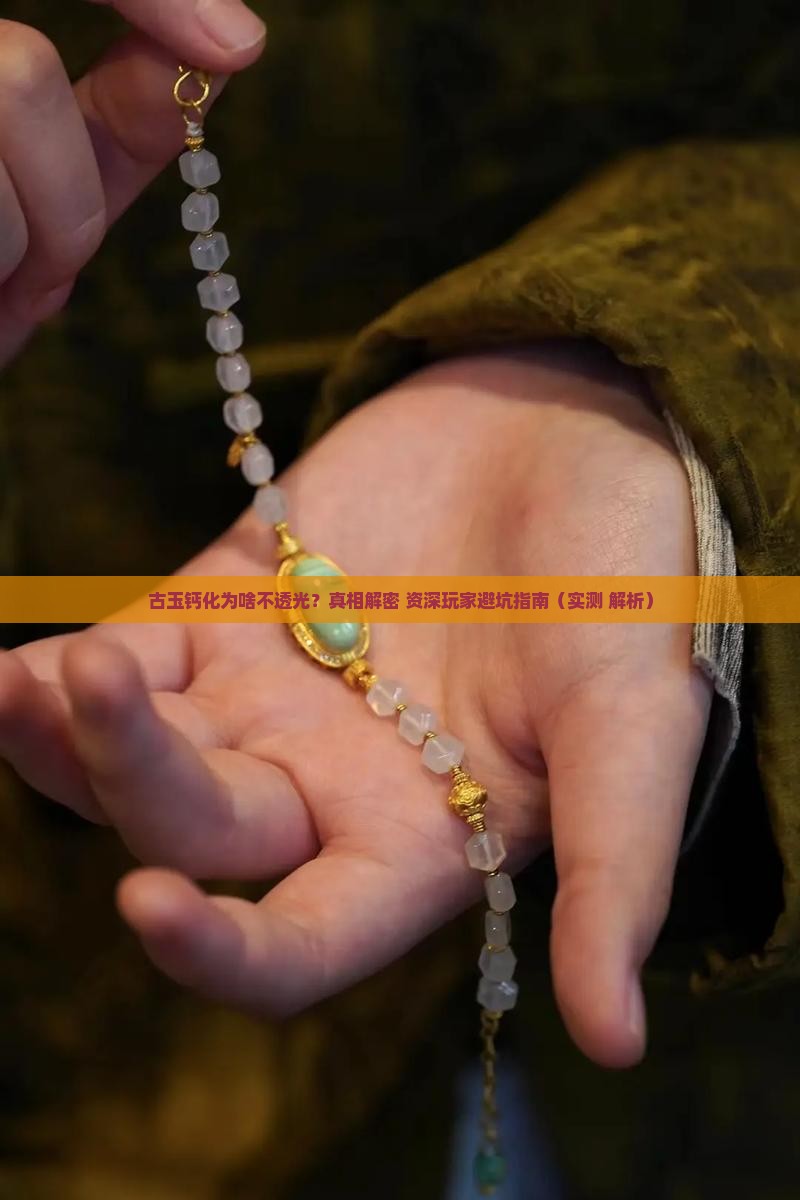

南方地区由于气候和土壤原因,白化现象尤为明显, 如商周以前的古玉常出现通体白化,强光下不透光,形态宛如枯骨,这尤其在南方菘泽、良渚出土的玉器中得到了充分体现。这种白化在黄河以南及长江沿岸的诸多文化玉器中也不鲜见,如阴阳营、凌家滩、大溪、屈家岭、石家河、花厅等遗址。然而。

。第二,整体钙化的古玉大多伴随有绺裂、蚀孔、土斑、氧化凸起等情况,有时这些形变之处会被沁浆所覆盖,但仔细观察还是能发现。 这一点比好理解,即使钙化不是因为绺裂、蚀斑等导致的,钙化之后也更容易出现绺裂、土蚀等现象。 第三,钙化严重的玉器可能不透光,但也有透光的。 是否透光取决于钙化的厚度。

一般来说,经过严重的钙化,大多数古玉都是不透光的,但也有少数可以透光。透光的程度取决于钙化的厚度,如果把水沁理解为一种轻度的钙化,那水沁是可以透光的。不过很多人认为透光的古玉就不是古玉了,其实这是一种误解,因为不同的古玉,在不同的储存条件下,其钙化的程度会有不同。通常情况下。首先,可以通过观察包浆来鉴别。整体钙化的古玉一般有均匀、厚实的包浆,若包浆不自然或过于新鲜,可能是人为做旧。其次,检查绺裂、蚀孔、土斑、氧化凸起等情况,这些特征是玉器在地下长期受侵蚀产生的,其存在与否及自然程度有助于判断钙化真伪。再者,透光测试也是一种方法,钙化严重的玉器可能透光也可能不透光。

古玉“钙化”真相大揭秘! 古玉收藏的世界总是充满了神秘与魅力,那些专业的术语如“钙化”让人充满好奇。今天,我们就来深入探讨一下“钙化”到底是怎么回事。 首先,1994年故宫博物院院刊中专家明确指出,“钙化”与钙元素无关!故宫的研究表明,“钙化”其实是玉器显微结构的松散化,导致半透明度降低。

伴随情况上,整体钙化古玉大多伴有绺裂、蚀孔、土斑、氧化凸起等,即便被沁浆覆盖也能发现。而透光性方面,钙化严重的玉器可能透光也可能不透光,取决于钙化厚度。带有开窗的钙化古玉也有鉴别要点。开窗边沿自然不规则,开窗处有小的点状或丝状钙化,倾斜或打灯观察可见钙化点有深度而非浮于玉表。

钙化严重的玉器可能不透光,但也有透光的。是否透光取决于钙化的厚度。更简单地说,如果把水沁理解为一种轻度钙化,那肯定可以透光。所以透光的问题并不是一些朋友认为的钙化了就不应该透光 带有开窗的钙化古玉特点:钙化古玉开窗边沿自然而不规则;钙化古玉开窗之处往往有小的点状或者丝状钙化。有些玉器虽然表面看起来钙化严重,但在灯光下却依然透光,这表明其尚未达到“鸡骨白”的程度,还需要经过长时间的自然变化。 辨伪技巧 当前市场上充斥着众多标有“鸡骨白”的玉器。然而,并非所有表面钙化的古玉都是真正的“鸡骨白”。有些古玉虽然在外观上呈现出钙化的“鸡骨白”,但在灯光下却依然透光。

随着时间的流逝,水锈开始显现,300年后便可在玉器表面观察到,而到了1000年,玉器甚至可能变得不透光。历经1500年以上的漫长岁月后,水锈会变得干老而独特。钉金沁 钉金沁,其特点在于沁占形态如同钉子眼儿,带有颜色,并伴有线状凹陷,呈现棕色、紫色、灰色或黑色等多种色调。其中。