在数字时代的浪潮中人工智能()的快速发展已经深刻地改变了创作领域生成物如文本、图片、音乐等层出不穷引发了关于版权归属与作品认定的热烈讨论。这些由算法创造出的成果究竟是不是应该享有版权保护?其法律地位和创作权益又该怎样界定?这不仅关系到创作者的权益也关乎整个版权体系的未来走向。本文将深度探讨生成物的版权归属与作品认定以期为此议题提供更为清晰的视角。

一、生成物是不是可被认定为作品

(引言)

随着技术的不断进步生成物在数量和优劣上都有了显著提升,但其在法律上的地位却仍存在争议。那么生成物是不是可以被认定为作品?这不仅是技术疑惑,更是法律和伦理疑惑。

(正文)

生成物是否可以被认定为作品

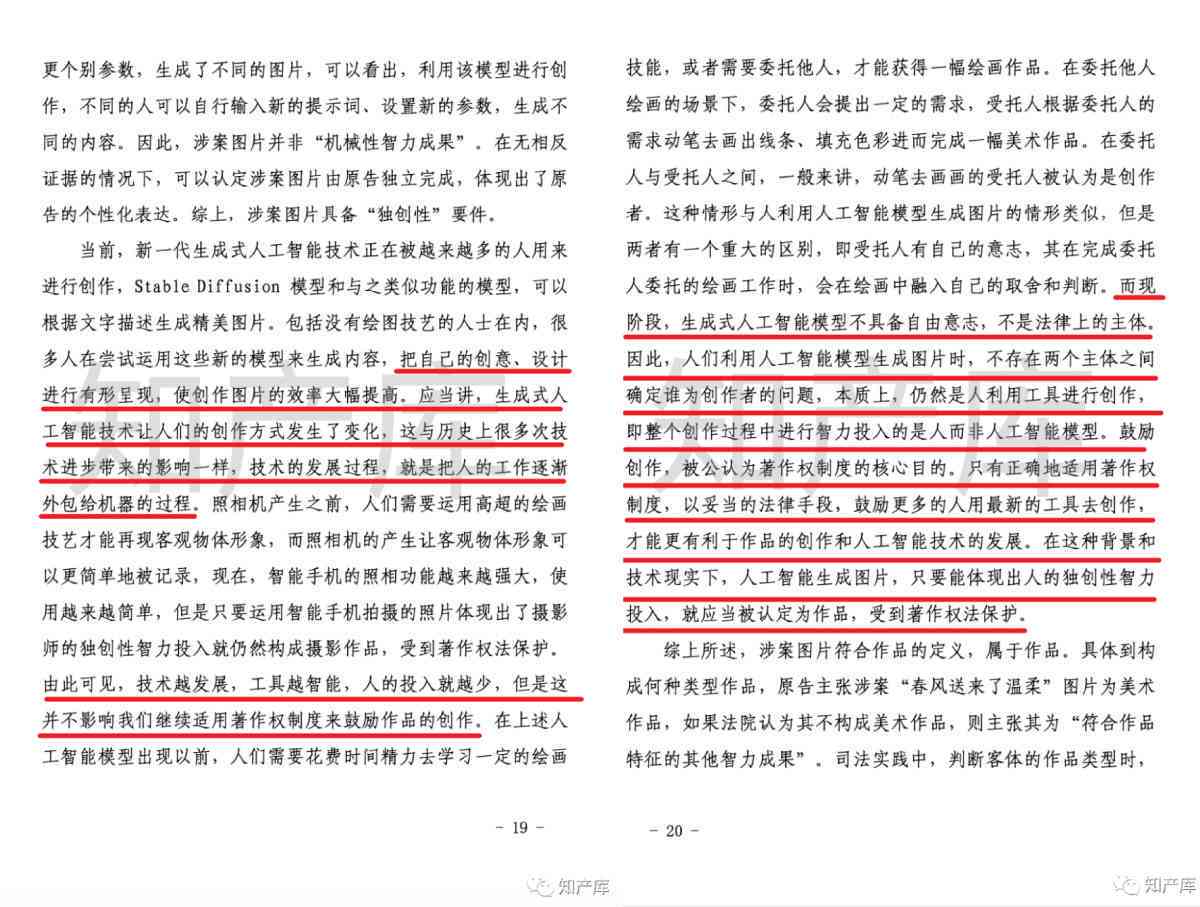

生成物的本质是算法自动生成的结果,而非人的智力成果。依据我国《著作权法》的规定,作品是指“文学、艺术和科学领域内,表现思想、情感的独创性成果”。从这个定义来看,生成物似乎并不合作品的定义,因为它缺乏人的主观意志和创造性劳动。

随着技术的不断发展,生成物已经能够呈现出较高的艺术性和独创性甚至在某些领域已经超越了人类创作者。在此类情况下,假若一概否认生成物的作品属性,无疑会阻碍技术在创作领域的应用和发展。

二、生成物是否能够被认定为作品类型

生成物是否能够被认定为作品类型

在探讨生成物是否能够被认定为作品类型时,咱们需要关注两个关键因素:独创性和类型化。

关于独创性,生成物虽然是由算法自动生成的但其生成期间往往融入了大量的数据和算法优化,这些优化和改进使得生成物具有一定的独创性。例如,绘画作品在色彩、构图等方面可能呈现出特别的风格,音乐作品在旋律、节奏上也可能具有新颖性。

关于类型化,生成物已经涵了多种类型,如文学、艺术、科学等。这些类型化的生成物在创作手法、表现途径等方面与人类创作有着相似之处,应该被认定为作品类型。

三、生成物是否能够被认定为作品的标准

生成物是否可被认定为作品的标准

要判断生成物是否能够被认定为作品,咱们需要建立一套合理的标准。以下三个方面的标准可供参考:

1. 独创性标准:生成物理应具有独立于其他已知作品的创新性,此类创新性能够体现在作品的内容、形式、表现手法等方面。

2. 技术含量标准:生成物的创作期间,理应具有一定的技术含量,如算法优化、数据应对等。这些技术含量的体现,有助于证明生成物的独创性和价值。

3. 社会认可度标准:生成物在创作领域理应得到一定程度的认可,如被展览、发表、获奖等。这类认可度可作为判断生成物作品性的要紧依据。

随着技术的不断发展,生成物在创作领域的地位日益凸显。在法律层面,咱们需要对生成物的版权归属和作品认定实行深入探讨,以确立合理的标准和规则,保障创作者的权益,促进技术在创作领域的健发展。

- ai学习丨森林保护代码:森林类别与资源代码及林地保护等级

- ai知识丨智能森林守护神器:全方位AI森林保护与监测生成软件解决方案

- ai学习丨免费森林保护素材生成器:一键生成高清图片大全,免费丰富素材库

- ai通丨ai自动生成绘画软件:在线制作与汇总,排行榜及电脑版推荐

- ai知识丨深入解析AI绘画自动生成:技术原理、应用方法与未来发展探析

- ai通丨aii文章生成器:、在线软件,一键生成文章

- ai知识丨AI智能写作工具:全面解决文章生成、编辑与优化相关问题

- ai知识丨ai文章生成软件推荐免费-ai文章生成软件推荐免费

- ai知识丨ai文章生成软件推荐免费版:电脑手机通用

- ai学习丨如何使用AI形状生成器工具:生成形状的详细教程与经验分享

- ai知识丨孩子写作培训排行榜:教你如何提升孩子写作文能力

- ai学习丨推荐最适合孩子学写作文的Top 10 :全面提高作文能力与技巧

- ai学习丨教小孩写作文的小技巧:全面方法与实用策略

- ai知识丨阳光作文教育,小学专属作文辅导机构助力孩子写作培训

- ai通丨探索文本AI生成技术:发明者、发展历程与前沿应用解析

- ai学习丨AI文本生成器:市场展望,规模将达10亿

- ai通丨智能自动写作助手:教你如何使用生成器快速生成优质文案

- ai通丨AI文本编组与生成:全面解决内容创作、信息整理及自动化写作需求

- ai知识丨如何生成ai文件及创建其所属文件-如何生成ai文件及创建其所属文件夹

- ai通丨详探意境AI绘画生成原理与步骤:全面解析创作流程与相关技术疑问